郭预衡先生进入了九十岁的年头,没有等到过生日,就这样走了。一九七七年,“文革”结束后恢复高考,成为改变当代中国命运的一件大事。那一年北京高考作文题《我在这战斗的一年里》,就是当时教育部专门请郭预衡先生出的。这可以说是郭先生晚年为社会做贡献,比较出名的一件事。去年,有人给我送来《随笔》杂志,上有老朋友张恩和先生写的《郭预衡先生的幸耶不幸耶》。这个题目,正与我想写郭先生的题目一样。今年是郭预衡先生百年诞辰(1920-2020),我正好借此文表达对郭先生的怀念。

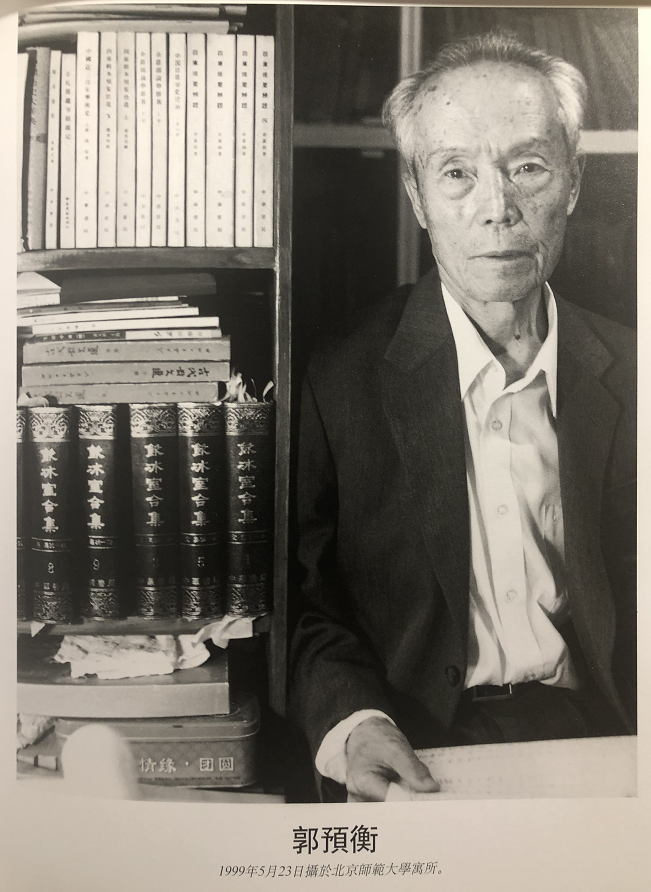

郭预衡,1999年5月23日摄于北京师范大学寓所(侯艺兵 摄)

郭先生是我们的老师。北师大中文系五十年代、六十年代的学生,不论是哪个专业,都打心里尊郭预衡先生为老师;因为,郭先生虽是一位很不善于表达的人,但你只要遇到问题去向他请教,他会默默地听你说,最后用非常平易的话给你指点,有时候也就是一句半句,却让你茅塞顿开,口服心服。

郭先生在业界是有名望的饱学之士。他在一九四五年在辅仁大学毕业后,留在辅仁大学,给系主任余嘉锡先生当助教,研治文献学,同时被史学所破格录取为研究生,师从陈垣先生,着重治史源学。当时北京很多爱国的国学教授不愿在日本统治的大学教书,也不适应过分西化的教学科目,纷纷到日本势力不能控制、文史专业又比较强的辅仁大学国文系去任教。郭先生的业师已经是著名的史学家,辅仁大学国学的氛围又那样浓厚,他的旧学根底如何,也就可想而知。

郭预衡,1945年摄于北平辅仁大学毕业前夕

史源学是陈垣先生从乾嘉的历史考据学继承下来并加以发展的现代史学的一个新门类。它是以还原历史事实为研究的主要目标,以正确的历史观为指导,将“小学”(音韵文字训诂学)和文献学(版本目录校勘辨伪之学)作为入门的工具,从解读和分析古文献入手的史料学。乾嘉的历史考据学在传统人文学科里达到高峰,但是用现代史学的眼光来看,在研究目标和方法上也还存在一些问题。陈垣先生首创的史源学,研究目标在于求信史,采用经过重新梳理的音韵文字训诂之学,和经过他提炼过、条理化了的版本目录校勘辨伪之学为工具,已经在微观方法和操作程序上有一个科学的飞跃。更值得一提的是,陈垣先生是以辩证唯物史观来治史的。这一点虽然并没有直接体现在史源学的微观内容上,但是,史论与史料是相辅相成的。什么是“信史”?没有正确的观点很难判断;有了正确的方法论,理论上极大地克服了盲目性,史料学的目标会更加明确。史源学的创建,推进了中国本色的历史科学;或者说,史源学本身就是现代意义的科学史料学。

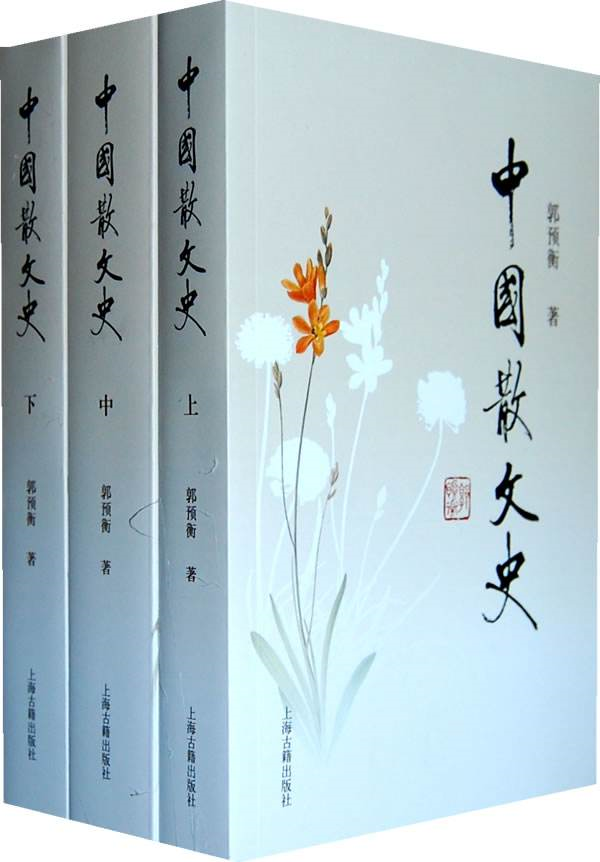

郭预衡先生深得陈垣先生史源学方法的精神,在他晚年撰写的《中国散文史》里,可以看出郭预衡先生的一种追求,那就是以观点统帅材料、用材料证实观点的高境界,用他的话说,就是“从汉语散文的实际出发,而不要从文学概论的定义出发”,既要防止罗列材料、驳杂引证的烦琐,也要防止滥用教条、泛论理念的疏空。这部巨著体现了作者的这种学术追求,也代表了他的成就。

《中国散文史》,郭预衡著,上海古籍出版社,2011年11月

我在本科念书时没有听过郭先生的课——我们学古典文学课的时候,他被派到匈牙利去教书了。我知道“郭预衡”这个名字,是因为他研究鲁迅的两篇文章。用现在的学科分界来说,鲁迅研究是属于现代文学学科的。能够以这么大的跨度来治学,这又说明郭先生的学术能力是一流的,识见也是一流的。听说,学校或中文系党组织有意让郭先生转到现代文学——现在看来想法很奇怪:让一位有古代学术根底的专家废弃原有的积累中途改行,就人才的价值来说有点不划算,这是初等数学就能算出来的。但在二十世纪五十年代完全可以理解——一个“又红又专”的教授干吗去研究“封资修”呢?那时候党决定一个人的专业是很正常的,那两篇研究鲁迅的文章就是一个预告吧!后来这件事没有成为现实。如果成了决议,郭先生也会服从的——也许很自在,也许很无奈。

但是在我印象里,郭先生当然还是精通古代文献的。二十世纪八十年代我从西北高原回北师大后,有机会好几次近距离请教郭先生。印象最深的一次是一九九九年,我因指导博士论文,需要细读黄季刚先生的《文心雕龙札记》,读到“通变第二十九”,对黄季刚先生的解读产生了疑问,想去请教郭先生。我不敢贸然打扰,读不下去心里又很纠结,只好先把不明白的七个问题写出来放在郭先生信箱里,等他召唤我。当天晚上就接到郭先生的电话。他开玩笑说:“你是想考我,先给我漏题吧?来讨论吧,你先教会我,我再给你答考卷。”第二天下午,郭先生在他堆满书籍的小书房里,细细听我说明问题之所在,没用多少话,一一解答了我的问题。郭先生的学识让我知道什么叫“通透”——文学、史学、“小学”本来就是相通的,郭先生对很多问题的认识又很透辟,加上他对后学晚辈的热心扶持,他做到了传道无空论、授业有真知、解惑善启发的高境界。但是郭预衡先生并没有“名师”的标签,他因博学多才、循循善诱而有名,是一位名实相符的名师。

郭先生最不喜欢学生们说他“有名”,有时候我们偶然说起郭预衡先生的名望,他总爱带点自嘲的口气说:“我的有名主要两条:一条是‘匈牙利事件’的时候,我刚从东欧回来,大庭广众之下讲过‘裴多菲俱乐部’。一个是我先是不够年龄,后是超过年龄,一直评不上博导。”他的幽默每每引起我的沉思,深深地感受到他一生的许多无奈。

郭先生自己道出来的这两点,更是他的无奈。

第一条是让他“赶”上了。一个知识分子赶上了一场政治运动,被看中了,要他来讲点与运动有关的问题,在那个时代,不论他愿意还是不愿意,他不能不讲。在二十世纪五十年代到七十年代,“唯成分论”也叫“出身论”,是入党、入团、选拔和晋升干部的主要条件。“出身”是家族历史规定的,是既成事实,不能选择,也摆脱不了的,对谁都是无奈。那时候,有多少德才兼备的青年人因为“出身不好”入不了团,入不了党,提不了干,甚至回不了城,上不了学。按照当时的“阶级成分”划分标准,郭先生属于出身好的一类,出身好就很早入党,“又红又专”,出国深造,这是他的幸运。知识分子应当关注国家、民族和人民的命运,关心政治经济的发展。郭预衡先生正是因为出身好,才有出国的机会,正因为去了匈牙利,才被指定去做那个图解政治的批判裴多菲俱乐部的报告。他的幸运在这里转成了不幸。

第二点是别人让他“赶”上了。无论如何,郭预衡先生都应该进入前五批博士导师。论学问,比他大的进入了,远远不如他的也进入了;论年龄,比他大得多的进去了,比他小得多的也进去了。但是职称、博导的条件是由人掌控、由人解释的,想要把他解释到圈儿外也不是什么难事,他当然是无奈的。评不上博导他心里不会很痛快,但也不会太不痛快。我这么说也是有根据的。八十年代我申报正教授职称,条件大概够了,可是连评了三年没过去。有一次路上碰见郭先生,他主动问起这件事。我和郭先生站在路上有这样一次对话——

郭先生说:“又没评上?没觉得不痛快吧?”

我说:“没有。不会不痛快。谁叫我来北师大晚呢?反正评一个少一个,总有轮到我的一天吧。”

郭先生说:“你得这样想才彻底:就是总轮不到你也无所谓,该干什么干什么,许你干就行!”

我说:“您这话还不彻底,还可以这么想:不许干这个也没关系,咱们干别的!”

他说:“对!即使干别的也不许,等许干了咱们再干也可以啊。”

我们俩都乐了。想得开是一种境界,不放弃是一种更高的境界。

郭预衡书法

但是无论如何,一个博学多才、循循善诱的老师不能带博士,不能不说是学科的损失;对自己呢,在事业上也可以算是一种不幸吧。但转念一想,我又觉得这实在是郭先生的一种幸运。在学界,当人们分辨不出学问大小、深浅和道德好坏、高低的时候,常常是按标签儿来衡量人的价值的。会长、理事、教授、博导,以及“评”出来的各种人才——“跨世纪”“新世纪”“长江”“千人”……都属于标签儿,贴一个“名师”的标签儿,还要分出省市级和国家级两等。一旦贴上去,标签儿还可以再生标签儿。因此,很多人为了得到第一个标签儿不遗余力。很多人凭着已经有的标签儿换单位,换到新单位的条件又常常是提出或许诺再加标签儿。本来标签儿是学者学问大小和道德高低的标识,应当有点准头儿;可是种类太多了,学术以外的因素太多了,可信度也就不那么高了。有了标签儿,反而不知道学界和他人的尊重和褒扬是冲着标签儿的,还是真正冲着那位学者自己的学问和人品的。所以,没有标签的学者是很幸运的,他们得到的大多是真心的信任和尊重。郭预衡先生遗体告别室的门前挤满了人:他教过的历届的学生、认真读过他的书的读者、了解他而崇敬他的朋友、为他出过书的出版社编辑……既非“博导”又非“名师”的郭先生,不会有人冲着标签而来,他获得的都是知音者的真情与真意。他的不幸在这里也就转成了幸运。

福兮祸所伏,祸兮福所倚。我为自己崇敬的老师又悲哀,又庆幸!