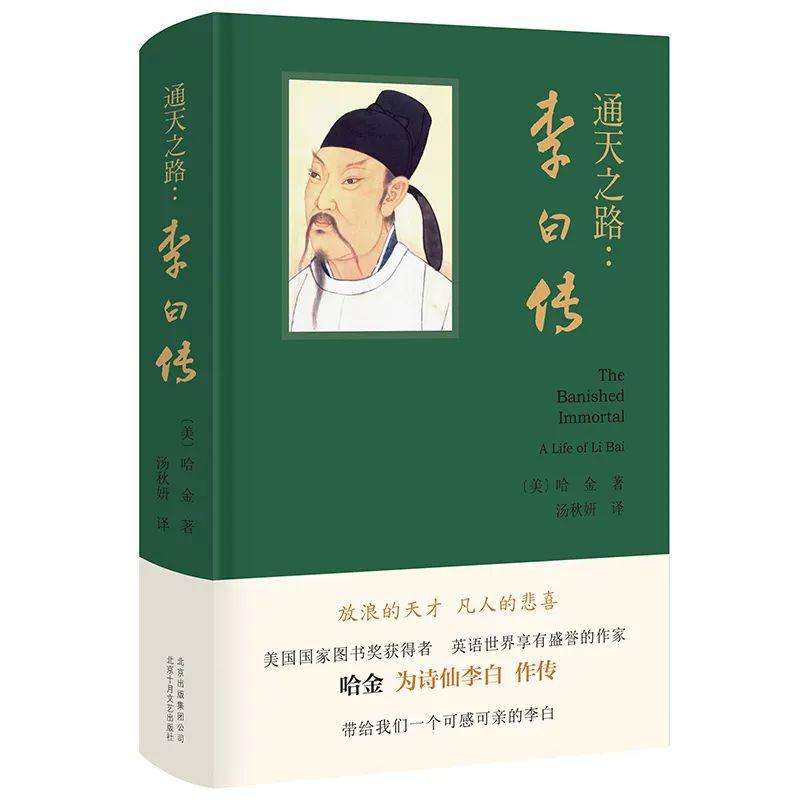

哈金

1 想象力的一个重要成分是怎样组织运用材料

记者:你被译成中文的作品里,我是先读了《南京安魂曲》,之后就是这部《通天之路:李白传》。虽然两部作品属于不同体裁,但都涉及对大量材料的处理。当然,同样是处理材料,你的取舍,还有使用的方法很可能是不同的。就这部李白的传记而言,最是与众不同的有两个方面,一是你详细写了有些传记作者避而不谈或轻描淡写的,李白在老家江油当小吏的经历;二是你只在序里谈到李白诗歌里的月亮意象,在正文里就很少提及,更没做什么渲染,而是偏重分析与李白生平遭际、日常行止相关的诗歌。你在写作前后一般怎么处理材料?

哈金:我的基本原则是有趣。一开始出版社就强调不要学术著作。如果大量分析李白的诗歌,可能使叙述松弛下来,对多数读者来说会乏味。但传记的核心人物是伟大的诗人,所以我必须要解读他的一部分诗歌。这本传记主要是给英语世界中诗歌的爱好者读的。把这个故事讲好,主要还是靠细节,特别是新鲜有趣的细节,同时对这些细节要有自己的看法。

记者:你在写李杜相遇,还有李白与孟浩然交往等细节时,显然融入了合理的想象。而《南京安魂曲》虽然是小说,因为高度依托于史料,也必然包含某些非虚构的部分。很多人认为,既然是非虚构就得写眼见的真实,融入想象会让写作偏离真实。但以我看,写作者对真实的理解本身,就需要在想象中展开,所以想象不可避免,没有想象也写不出深度的真实。

哈金:英语世界中有“创意非虚构”之说,我倒并不刻意追求非虚构的手法。这部传记中有些地方,不虚构一些,故事就会出现漏洞,比如李杜相会。这么大的事情,不能几笔带过,一定要写得丰满些,所以我就根据已有的诗文资料做了一些推想。这样做是为了把故事讲好,在现在的非虚构的写法中并不出格。

记者:写传记不可避免要涉及材料,但这部传记里,却有一段你因为没有材料或缺乏材料而展开的推测,即李白和王维处于同一个时代,却为何没有交往。你的推测很有说服力,但我想是否也有可能,他们有交往,但没有相关记载,或者有记载但失传了,毕竟李白的诗散轶十之八九,王维的诗文也未必都流传下来。这就涉及一个问题,如果有很多材料,怎么确定哪些材料更真实。如果找不到材料,又该怎样证明历史上确无此事?

哈金:当然,也有你说的可能性。很多事情,当时不记下来,以后就成了各种猜测。怎么确定材料的真实性完全凭作家自己的判断力。但李白确实从未提及王维,虽然他俩是同时代的大诗人。俩人同时在朝廷里供职,但形同陌路。李白确实很迷恋玉真公主,有他的诗为证,但玉真在仕途上并没有给他特别的帮助,而对王维却从一开始就努力扶持。李白对别人说自己是作为道士被玉真介绍给玄宗的,这可能只是他被招入宫的原因之一,但我认为不是主要原因。他入宫主要是靠他的诗歌艺术。这是我的推断,我认为是合理的,能以各种资料来支持。

记者:如果只是读李白的诗,我们会想当然推测他是一个怎样好酒,又是怎样鄙夷权贵的形象。但现在有一些传记作者推测李白实际上贪恋权力,而且还很可能不是一个好酒的人。写《大唐李白》的作家张大春就说,李白是一个“自媒体”,善于通过交往游历和诗词唱和让自己更有名。你怎么看类似的误读,作为传记作者,对种种误读,又如何做重新解读,以求更为切近事实真相?

哈金:张大春的说法完全正确,李白的确很刻意自我推销,在乎自己的文名,但他也痴迷官职,喜欢权贵。另一方面他明白自己身为诗人的分量,强调“平交王侯”。还有,许多李白学者实际上在传播光大文化想象中的李白,往往靠印象来写李白,把他写得很飞扬,一身仙气。我要写得理性,努力做到言之有据。

记者:基于材料之于这部传记,乃至《南京安魂曲》都有着特殊的重要性,在你看来,材料之于写作,尤其是小说写作,有何重要的价值和意义?作家写作如果过多依赖材料,会更多让人产生以分析性见长的匠人的形象,就好像他的写作在艺术创造力和表现力上是打了折扣的。

哈金:材料当然重要,就像厨师没有食材,无法做饭,但不同的厨师做出来的饭菜不一样。想象力的一个重要成分是怎样组织运用材料,当然小说可以大量发挥,特别是在没有多少原始材料的情况下。但《南京安魂曲》的情形比较特殊:资料太多,太杂乱,不好整理出一条清晰的叙述线路。英语文学理论传统中从浪漫诗人柯尔律治开始就强调想象力的核心是综合能力(unifying power)。降低姿态是写作的一种正确态度,很多作家有对自己的人物有种优越感,比如《阿Q正传》中的叙述者。果戈理有“虫子仰视”的说法,那是他幽默的主要来源。鲁迅非常崇拜果戈理,却没像他那样谦卑地写作。

记者:你写李白不是天马行空,而是跟着他的诗歌走。你还说,通过跟着他的诗歌走,整个叙述构成了一个完整的故事,也可以顺便展现唐代的诗歌文化。跟着李白的诗歌走,就要面对两个问题:对于李白那些被公认为名篇的诗,你需要有自己的新见;对于他那些少为人知的诗,你写它们又似乎要有足够坚实的理由。

哈金:李白学者们在这方面已经做了大量工作,每一个李白年谱上都表明某年他写了那些诗,所以这条路线已经在那里。我主要想把故事讲生动,顺便让读者欣赏他的诗歌。我并不刻意介绍他的代表作,有些根本就没译。比如《长干行》,我只提及庞德的译诗,英语中的诗歌爱好者都知道,我不敢重译,不能班门弄斧。还有一些诗并不是他的代表作,但故事需要,就译了。我的原则是把故事讲好,讲丰富。

2 作家的功力体现在能把每一个细节做完整

记者:你分析李白《丁都护歌》,你说从这首诗开始,李白的诗歌越来越关注家国和时代,他也不再是一个只会创作流行歌词的浪漫诗人。这让我想到,李白写诗要只是一味浪漫,他可能就不是一个伟大的诗人。但一个作家如果一味现实也有问题。譬如你推崇的契诃夫,首先是一个现实主义作家,但他的写作实际上包含了浪漫的因子。

哈金:的确没有必要分得那么清楚,应该凭作者自己的感觉。人和人不一样,作品必然不一样,首先得强调作者自己的风格。这风格与个人本身是分不开的。这是为什么里尔克说“你必须改变自己。”好的作品往往为读者提供想象的空间,让人想象生活的各种可能性。契诃夫的戏剧里有的场景就是人物在想象更好的生活,这是他的诗意的来源之一。

记者:这句话也让我想到法国作家布封说的 “风格即人”。契诃夫的写作应该说体现了这种理念,你曾说契诃夫启发了你不仅仅要表现“生活是什么”,还要写出“生活应该是什么”。

哈金:契诃夫说的“生活应该是什么”并不是说要描绘出美好的生活,而是说要迫使读者意识到有另一种生活,而眼下的生活出了问题。他说的是一种意识和情怀。

傅小平:契诃夫启发你的“生活是什么”,可以对应于中国美学里的“实”,“生活应该是什么”则对应的是“虚”。你的写作以写实见长,你一般会怎样平衡“实”与“虚”之间的关系?

哈金:我并不分得那么清楚,觉得虚也常常是实有的,只是对一些人虚而已。关键是作者自己的把握,能够掌握好分寸。这种区分在写作过程中并没有多大意义——作家们不去想哪笔虚,哪笔实,关键是有无新意和诗意。

记者:你曾经在一次演讲中谈到,中国文学中有讽刺传统但缺少对人物的怜悯。

哈金:从技术上说,许多作家居高临下,离自己的人物太远。好的小说应该从故事内部展开,一旦真正进入故事,作者会发现其人物的美善和丑恶也是自己的。总之,作者不应该有优越感,应该跟着故事和人物走。每一个丰满的人物都有许多作者一开始看不到的层次,应该把它们都挖掘出来,虽然并不一定都要写在纸上。

记者:说回到契诃夫,你描绘风景该是比较多受了他的影响。虽然我看到有文章批评你的小说里,每当人物遭遇某种困难,每当小说叙述即将“出戏”,你总要让人物,也让读者将视线从具体情境挪开,欣赏一段你准时奉献的风景描写。但我觉得你写风景,大体上能做到情景交融,而且赋予叙述以自然的节奏和气息。要做到这一点,着实是有难度的。

哈金:英美作家也同样,很多人不会描写风景,结果故事缺乏质地感,少有诗意。作家的功力体现在能把每一个细节做得完整。风景其实非常难写,尤其是能不断写出新意,太难了。但写作不能取巧,应该做的必须力争做到。在《等待》中我故意描写了许多景物,因为我觉得它们不久就会消失了,我要把它们保存在纸上。这些描写也给小说填了一些层次。

3 从内心讨厌以华丽的辞藻来掩盖贫乏的内容

记者:李白应该说是一个有宗教感的诗人,在他的部分诗歌里,能见出道教的影响。你给这部李白传记取了主题“通天之路”,包括题记里引用李白《长歌行》中的“富贵与神仙,蹉跎成两失”,也多半有这方面的考虑。我觉得有必要做点辨析的是,李白想打通的“天”应该不是指的通俗意义上的天堂,而是中国的天道,或成仙得道。该怎么理解李白的这种宗教意识?

哈金:他的世俗的天堂是朝廷,另一个是道家的仙境,这在本质上也多少是世俗的——道教是世俗的宗教。但李白跟别的诗人不一样,他的确也追索与政治无关的天堂——仙境,这使他的诗多了一个层次,一个很感人的层次。他渴望脱尘拔俗,长生不老,却又心系朝廷京都。这种心灵的挣扎很多人都能感同身受,西方读者也容易产生共鸣。他的两个天堂是搅在一起的,他自己往往也理不出头绪。

记者:李白这般富有宗教感的写作,给以人空前绝后之感,后世似乎很难学习。相反,杜甫的很多诗歌却堪为后世学习临摹的范本。

哈金:杜甫的是的确更深沉些,思想也正统,所以要写杜甫传,在别的语境中也许很难找到共鸣。汉语语境之外的读者并不都接受儒家的传统思想,所以故事不好讲。但如果把杜诗译得非凡,也许会有别致的辉煌,但读者不会很多。就是说要看谁来写了。

记者:近期,英国BBC四台播出《杜甫:中国最伟大的诗人》,据说这部纪录片拍摄,受了美籍华裔史学家洪业用英文写就的两大册同名传记的影响。你怎么看世人对李白和杜甫的这种比较?以你的判断,两位诗人在美国的影响可有高下之别?

哈金:洪业的《杜甫》仍是英语中的权威之作,但李白的诗歌在西方影响要大些,读者更多。宇文所安翻译了杜甫的全部诗歌,这是件了不起的事,但仍没能改变在西方李白名的名声比杜甫更大的状况。李白的声誉多少归功于庞德译的几首他的诗,给人耳目一新之感,是现代英诗中的一道风景。

记者:虽然你在代后记里说,你写这本书除了得照顾病中的太太无法重新写长篇以外,还有一个原因是你恰好发现英文中没有完整的李白传记。但我觉得你写李白,也或许有一定的必然性。因为相比杜甫,你或许更偏好李白。你写诗也遵从李白作诗“明月直入,无心可猜”的标准。

哈金:年轻时的确更喜欢李白,但现在觉得杜甫伟大。不过,要写传记,我更愿意写李白,他的世界观是多层次的,背景和身世又比较复杂,可以把故事讲得有趣。另外,他性格上有些毛病,这让他更可爱。而杜甫太庄严了,很难找到性格方面的冲突和戏剧性。

记者:这篇题为《写作与生存》的代后记,我读了挺有感触。对于写作,我们容易强调精神性因素,而忽视其物质因素。但作家的生存境况,实际上对他写作有非常直接的影响,这本传记在这方面有所侧重。你是有意识这样写吗?

哈金:我侧重他的家庭方面,主要想重现一个比较真实的李白,他有着普通人的烦恼和苦衷。他妻子们没跟他过上好日子,但她们也热爱他的才华,做出了巨大的付出。身为伟大的诗人,李白不可能是宅男。他云游四方,似乎也合情理,最终他留下了壮丽的诗篇。生活和艺术常常难以两全,能够成全其一就不容易了。而后现代的艺术家们往往追求两全,这是非常难的。李白的例子告诉我们艺术是有代价的,所以他的故事能感人。

记者:你遵从李白作诗的标准,想来是指的你以汉语写的那些诗,亦即2017年在国内出版的《哈金新诗选》里的诗。你用英文写诗,或许是遵从另外一种标准。按你说的,写诗的最基本动机是要成为该语言的一部分。那是不是说,你以英文写诗,是要成为英语的一部分。以汉语写诗,是要成为汉语的一部分。这或许是两种很不相同的写作体验。

哈金:的确如此,不过我说的是终极成就。用不同的语言,自然要意识到该语言中的各种回声和传统,感觉不一样,终极目标也不一样。但我以小说家立身,要努力写出一些优秀的长短篇。

记者:从这本《哈金新诗选》在大陆引起的反响看,诗人们大多表示了肯定和赞赏,王家新说,你的许多诗甚至不借助于任何修辞,却有一种真切感人的效果。孙文波赞赏你的诗展示了一种非常直接、朴素、诚恳的对待世界以及对待文学的态度,这种态度在语言效果上有打动人的特殊力量。但读者却比较多批评你的诗失之于简单、直白,不够含蓄蕴藉,言下之意是缺乏诗艺。

哈金:汉语讲究华美,而英语注重力量。我受英语文学影响多些,但也从内心讨厌华美的文字,因为有些诗人往往以华丽的辞藻来掩盖贫乏的内容。写得跟别人不一样是好事,起码是另一种声音。我一定受到英诗的影响很深,凡是嘴上不说的词,绝不写进诗里,所以可能给人直白的印象。这也是我所追求的。

记者:这是你多年以后重拾汉语写作,当你用汉语写下第一首诗是怎样的心境与状态?你研究过西方现代派诗歌,对国内当下诗人的写作应该也不隔膜。在这样的背景下,你以这样直接、朴素的方式写诗,需要有绝大的自信的。

哈金:你看《圣经》中的诗歌比我写的要直白的许多倍,没有人说那不是诗,关键是内容在那里。一开始我只想用汉语打草稿,再用英语重写,但做起来觉得汉语仍是我的第一语言,这些诗应该直接用汉语写成,就先用汉语完成了,并出版了两本汉语诗集:《另一个空间》和《路上的家园》。

记者:孙文波还说到,你的诗隐含了一种想直接回到叙事的基本意义的努力。你的诗大体看来有比较强的叙事性,即便指向抒情,也保留了一定的叙事元素。而且所谓叙事,也主要是如王家新所说,更贴近个人经验和细节的日常生活化的叙事。

哈金:可能跟我也写小说有关。其实,弗罗斯特说过每一行优秀的诗都是戏剧性的。英美诗人写诗时常用的一句话是“把故事讲好”(Get the story right)。上世纪八十年代我就对国内的诗人提出“抒情的负担”的说法,主张应该更注重诗的戏剧性。张曙光等人也提出了戏剧入诗的重要性。

4 全面并非好事,让人难以在一方面出类拔萃

记者:你作为小说家和诗人的双重眼界,或许给你解读李白带来了某些新质。

哈金:李白的背景是多元的,应该强调他的特殊背景,特别是“外来人”的身份。我觉得他在社会上是挺不安分的,总要设法创造自己,好显得非凡。这完全能理解。

记者:在分析《登金陵凤凰台》这首诗时,你写道,律诗总体上不是李白的优势。但这部作品一出,标志着李白迄今为止已创作出了他那个时代每种诗歌形式的杰作。你又写道,李白也由此成为一个能以任何诗歌形式出类拔萃的诗人。这是不是说,一个大诗人也有必要是全面的诗人。你写诗,写小说,写评论,包括还为歌剧《秦始皇》写歌词等等,是否也包含了让自己成为全面的作家,或者说是在写作各方面都出类拔萃的努力?

哈金:那倒不一定,但李白的诗确实给人“黄河之水天上来”的感觉,他的才华磅礴汹涌。比起来,崔颢的格局要小得多。其实,全面的作家并不是好事,很难在一方面出类拔萃。但李白是诗仙,不能以通常的尺度来衡量。一般来说,把一种艺术做好了就相当了不起。我只想做好一件事。

记者:就表达意旨而言,你的诗歌指向性通常比较明确。像被谈论比较多的《怕光的人》《幸福的记忆》《中心》等,中国语境里的读者一看就明白。这样直指人心当然很好,但会否多少限制了意义的多元性,让读者难以进行更深层次的开掘?

哈金:让人一看就明白难道不好吗?在世界上影响最大的两位汉语诗人是寒山和白居易,他们的诗都是一听就懂。许多当代诗人和读者已经不明白一个浅显的道理:云山雾绕不是诗,油盐酱醋不是食。最初,诗和歌是同为一体的,歌就是让人一听就懂,能做到这点又不失为肤浅,太难了。

记者:你曾经谈到小说家维拉·凯瑟的墓碑上刻着这样一句话:“那才是幸福——消溶于某个完整并伟大的事物中。”然后你说,这是不朽的更高境界,一个作家的作品一旦融入一个文学传统,作家自身的名声也就无关紧要了,他活在作品中。那对你来说,这应该是一个什么样的文学传统?

哈金:这个问题对我来说不重要,因为不是我个人能左右的。我能做的只是力争写出好作品。果戈理的作品用俄语写成,他也认为自己是俄国作家,但他来自乌克兰,所以现在乌克兰与俄国闹得不可开交。乌克兰把他的作品都译成乌克兰语,坚称他是乌克兰作家。而俄国也不让步,认为果戈理属于俄语文学,是写小人物传统的祖师爷。作家应该做的是努力把作品写得更好,别的根本不关你的事。

记者:读《活着就好》这个短篇的时候,我觉得这是接通世界性书写传统的一种尝试。这个故事在某种意义上可以当成是奥德修斯还乡的世俗版或中国版来读。我有点好奇,这个故事有原型吗?尤其是这篇小说里还加入了颇有戏剧性的地震情节。你一般都让故事自然过渡,很少这么设计故事情节。

哈金:这个故事完全是想象的,不过其中的地震的细节来自我四处搜寻,从书籍和文章中挖出来的。美国早期作家华盛顿·欧文写了一个名叫《一睡七十年》(Rip Van Winkle)的故事,主人公在山上睡了七十年,醒来连猎枪都锈烂了,回到村里,熟人都没有了,但大家对他非常好,他又融入了村里的生活。我觉得这个故事挺肤浅的,就想写一个更符合生活逻辑的故事,就是人一旦离去就再也找不到从前的位置了。《活着就好》是对美国文学的回响,写的是人生的常态。

记者:回到诗歌,联想到你说的“伟大的中国小说”的概念,是不是我们也应该呼唤“伟大的中国诗歌”?如果说李白、杜甫他们写出了伟大的中国诗歌,也传达出了伟大的诗歌精神,那在你看来,他们如何成就伟大?这对后世写作有何启发?

哈金:在我看来,他们的伟大是偶然的,因为他们的天才和成就多少也是偶然的,很难学习延承。汉语在那个时刻幸运地出现了两位大诗人,这种运气再没有重复过。天才通常都是偶然地出现,无法培养或复制。我们所说的伟大文学,多少是某种期待。它的出现是可遇不可求的。我们能做到的只是努力为其提供和创造有利的条件。

5 希望能像罗斯那样倾心地写作,把生命和写作融为一体

记者:可能因为你是男性作家,当我读你第一人称叙事的小说时,会想当然以为叙述者是男性,其实《互联网之灾》等好几篇,你用的是女性视角。这其中是否包含了你叙事创新的一种努力?你写短篇在构思上很用心,也试图给读者以陌生化效果。

哈金:并没有刻意去做。其实,《背叛指南》只有一个女性叙述者。《南京安魂曲》也是由女性来述说的。这都是根据故事的需要,认真思考后选定的。

记者:李白这样的诗似乎是不可译的,读翻译成英文的李白诗歌很难找到中文诗里的感觉。

哈金:小说通常是可译的,但诗无法译,因为声音不同。而声音又是诗的本质。李白的诗翻成英文,当然会失去很多,我尽力做的只是把译文做成诗。纳博科夫译完《叶甫盖尼·奥涅金》后说,俄罗斯母亲应该感谢他。我说不准他是否有强烈的乡愁,但他不太喜欢美国是真的。他自己并不说什么乡愁,而是通常以描写自己的人物来表达生活的错位和流亡的悲哀。纳博科夫是很超脱的作家,并没有把俄罗斯当作生活中的太阳。

记者:你身处异域他乡,写的却大多是纯粹的中国小说,甚至带有比较浓郁的乡土气息,而且在这些小说里,基本不出现外国人的形象。

哈金:开始只想,也只能写中国的事情。后来慢慢范围扩大了一些。文化冲突是大家都关心的题材,但我目前对它没有兴趣。题材跟作家本人的存在状态有关系,我并不觉得自己有很大的文化冲突,可能是因为我甘愿生存在边缘。最终,优秀的作家必须有不同的眼光,看问题独到,至于国际视野并不重要。如果谈论同样的问题,你说得与众不同,而且有道理,大家就会认真听。关键要努力做到“飘然思不群”。

记者:你对村上春树和波拉尼奥持比较高的评价。有意思的是,这两位作家都偏重国际性,而非民族性。你个人写作在国际性与民族性两方面有何偏重?我看到有文章说,你的博士论文写的就是奥登、庞德、艾略特、叶芝等英语现代诗中的中国文化素材,你大概很早就开始探索如何在这当中走一条自己的路,你觉得现在走成了吗?

哈金:我没有什么大计划,只是想把书一本一本做好。当然,即使写的是中国题材,也应该设法跟世界别的地方和文化有联系,让故事有普世的意义。村上的句子和段落写得很好,而波拉尼奥的力气很大。这些都是我看重的,但我并不对他们的方法和角度有兴趣。他俩都有自己的局限,都不是我心仪的大作家。

记者:你在李白传记代后记里写到,英文写作最困难的地方是怎样在“成功”之后仍能不断地写下去。打个比方,要从能量上讲,美国同时代作家里,罗斯就要比厄普代克大,因为罗斯源源不断地写出高水准的作品。但问题就在于该怎样保持能量不断写下去?你今后还有什么样的写作愿景?

哈金:罗斯是大作家,完全沉入写作中。对我来说,他是英雄,是榜样,我希望能像他那样倾心地写作,把生命和写作融为一体。我正在写一系列长篇,但愿能完成这些书。