|

内容摘要:《河南卢氏曹先生教泽碑文》是鲁迅为曹靖华之父曹植甫撰写的一篇碑文,碑文原稿连同附带的一封书信一直没有被外界发现和披露。近日碑文和书信手稿首度现身公众视野,从其内容、特征和相关记载分析,可以确定为鲁迅手书原稿无疑。这两件手稿的发现,为我们对比研究《教泽碑文》的原稿、清稿、初刊本、文集本、全集本等诸多版本提供了重要依据,解决了1986年所立碑文石刻文字的底本问题,同时也廓清了包括曹靖华本人在内对这篇碑文手稿回忆的不准确之处。

关键词:鲁迅《教泽碑文》手稿 书简 曹植甫 曹靖华

1934年11月29日,鲁迅抱病为曹靖华的父亲曹植甫撰写了《河南卢氏曹先生教泽碑文》(以下简称《教泽碑文》),随信寄给了曹靖华。《教泽碑文》是鲁迅著作中仅有的一篇碑文,最先发表在《细流》杂志上,后又编入《且介亭杂文》。碑文内涵丰富,意义深远,对于曹靖华家族而言,更是有着极为特殊的意义。可惜的是,碑文原稿和书信一直没有找到,曹靖华一度以为寄丢了,后来又认为是捐赠给了公藏单位。在编纂新版《鲁迅手稿全集》过程中,书简和碑文原稿首次现身,为我们解开了一些疑团。本文根据相关资料探讨这两件手稿产生、保存和发现始末,并对碑文各种版本进行初步研究。

一、鲁迅为曹植甫撰写碑文缘起及经过 《河南卢氏曹先生教泽碑文》是鲁迅为河南卢氏县一位普通乡村教师撰写的碑文,鲁迅一生从未到过豫西卢氏县,也没有和这位曹先生见过面,为何会为他撰写碑文呢?原来这位曹先生是著名翻译家、文学家、教育家曹靖华的父亲曹植甫。曹植甫(1869-1958),名培元,河南卢氏县五里川人,晚清秀才,因“痛恶时政腐败,又悯家乡文化落后”,遂放弃追求功名的想法,长期致力于家乡的教育事业,从二十多岁一直教到八十多岁,耳聋眼花,无法再教为止[1]。

1934年,曹植甫从教45周年暨65岁寿辰之际,出于对恩师的感激之情,他的学生提议立教泽碑,以旌表其行。曹靖华作为曹老先生的长子,又是他的学生,被大家推举撰写碑文。曹靖华不擅碑文,便将此事拜托给了鲁迅[2]。鲁迅接信之后欣然应允,并让曹靖华提供他父亲的生平资料。鲁迅在3月31日的日记中记载:“上午寄靖华信。午后得靖华信并卢氏传略。”[3]其中提到的卢氏传略并非《鲁迅全集》注释的“卢那察尔斯基小传”,而是河南卢氏县曹植甫的传记资料。

曹植甫10月15日生日,他的学生早在半年多前就在酝酿这件事。由于鲁迅各种事务缠身,期间还大病一场,碑文一事也就搁置了下来。11月15日上午鲁迅收到了曹靖华的信,曹靖华在信中大概提及碑文一事。11月16日,鲁迅答复曹靖华:“碑文我一定做的,但限期须略宽,当于月底为止,寄上。因为我天天发热,躺了一个礼拜了,好像是流行性感冒,间天在看医生,大约再有一个礼拜,总可以好了。”[4]

这次生病没有鲁迅预想中的那么快恢复。11月10日,鲁迅在日记中记录晚上发烧38.6度,此后每天都在日记中记录体温,直至12月3日完全痊瘉为止,前后二十多天,体温始终在36至38度上下徘徊。这次病情也没得到确诊,鲁迅认为是疲劳所致。11月18日写给母亲的信中说“男因发热,躺了七八天,医生也看不出什么病,现在好起来了。大约是疲劳之故”;27日写给许寿裳的信中则说“从月初起,天天发热,不能久坐,盖疲劳之故”。[5]29日,鲁迅的病情即将恢复,日记载:“午后为靖华之父作《教泽碑文》一篇成。”[6]第二天一早,鲁迅将信和碑文寄给了曹靖华,其时已去曹植甫生日一个半月。

二、新发现的鲁迅书简及《教泽碑文》原稿 1934年11月29日鲁迅写给曹靖华的书信和《教泽碑文》手稿各一张,此前从未公布,现保存在曹靖华外孙曹明手中。

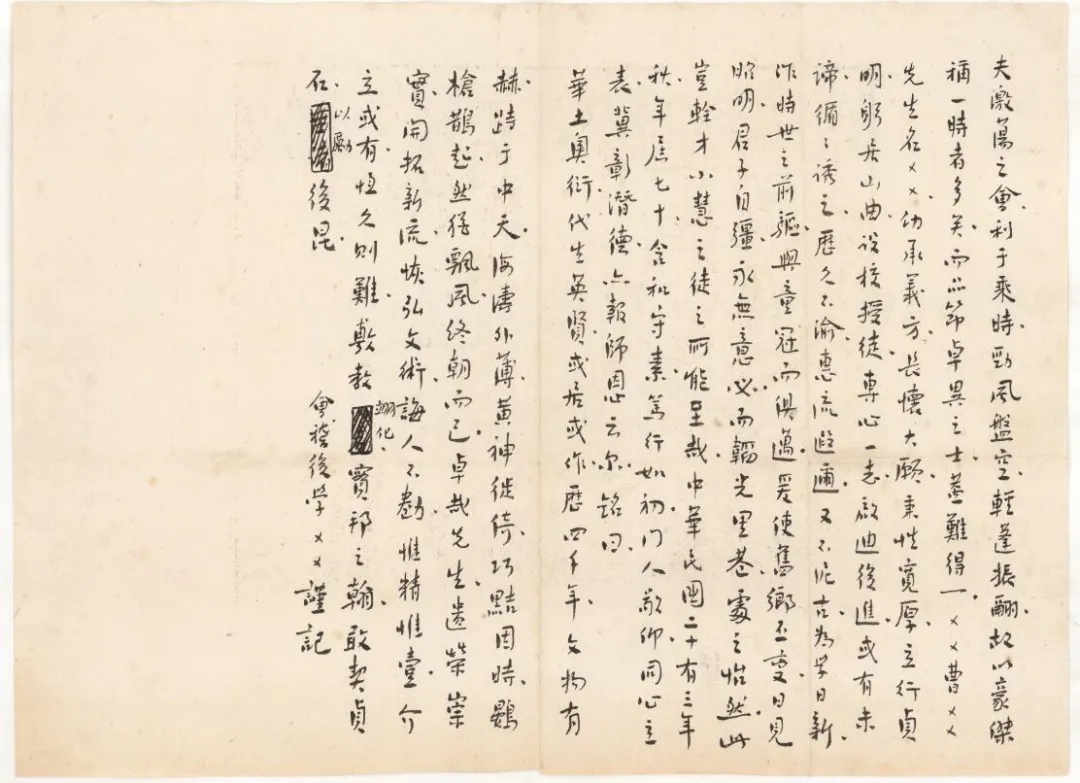

鲁迅《河南卢氏曹先生教泽碑文》手稿

从形式上来说,碑文是书信的附件;从内容上来说,书信实际上是碑文的附带说明。《教泽碑文》原稿无标题,未用现代标点符号,仅以点号句读。全文如下:

夫激荡之会,利于乘时,劲风盘空,轻蓬振翮,故以豪杰称一时者多矣,而品节卓异之士,盖难得一。××曹××先生名××,幼承义方,长怀大愿,秉性宽厚,立行贞明。躬居山曲,设校授徒,专心一志,启迪后进,或有未谛,循循诱之,历久不渝,惠流遐迩。又不泥古,为学日新,作时世之前驱,与童冠而俱迈。爰使旧乡丕变,日见昭明,君子自强,永无意必。而韬光里巷,处之怡然。此岂辁才小慧之徒之所能至哉。中华民国二十有三年秋,年届七十,含和守素,笃行如初。门人敬仰,同心立表,冀彰潜德,亦报师恩云尔。铭曰:

华土奥衍,代生英贤,或居或作,历四千年,文物有赫,跱于中天。海涛外薄,黄神徙倚,巧黠因时,鷃枪鹊起,然犹飘风,终朝而已。卓哉先生,遗荣崇实,开拓新流,恢弘文术,诲人不勌,惟精惟壹。介立或有,恒久则难,敷教翊化,实邦之翰,敢契贞石,以励后昆。会稽后学××谨撰。

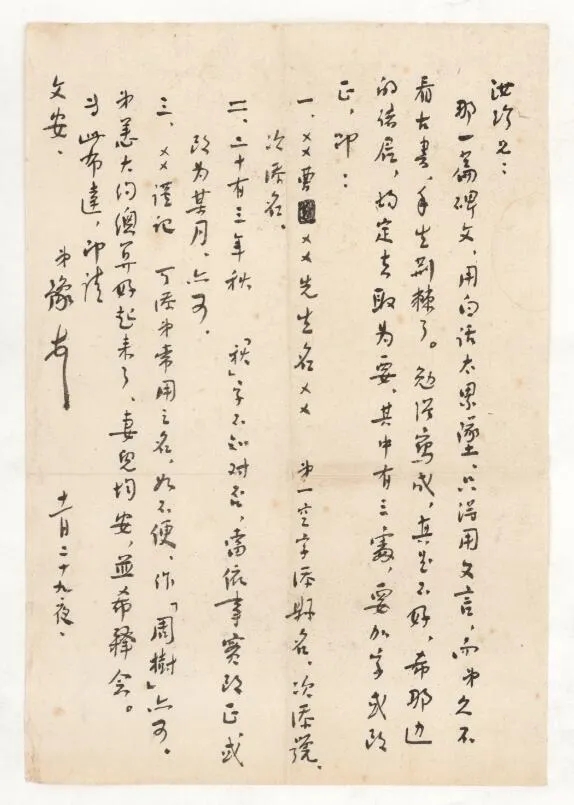

鲁迅致曹靖华书简

碑文原稿有四处信息未加确认,均以“××”标记。另外有两处涂抹修改痕迹,显示了此件碑文的原稿属性。随碑文寄出的短笺內容如下:

汝珍兄:

那一篇碑文,用白话太累坠,只得用文言,而弟久不看古书,手生荆棘了。勉强写成,真是不好,希那边的诸君,酌定去取为要。其中有三处,要加字或改正,即:

一.××曹××先生名××。第一空字添县名,次添号,次添名。

二.二十有三年秋。“秋”字不知对否,当依事实改正或必为某月,亦可。

三.××谨记。可添弟常用之名,如不便,作“周树”亦可。

弟恙大约总算好起来了,妻儿均安,并希释念。

专此布达。即请文安。

弟豫顿首,十一月二十九夜

这封信交待了撰写碑文的一些情况。1912年5月,在教育部任事的鲁迅迁往北京,在宣武门外南半截胡同绍兴会馆一住就是七年,也就是在这一时期,鲁迅远离尘嚣,花了大量时间抄录古碑、辑校古籍和研读佛经。鲁迅抄碑和辑校古籍主要集中在此七年间,后期主要从事杂文创作,故有“久不看古书”之说。

古代碑文写作多用文辞高古的文言文,只有少量使用白话文。鲁迅是白话文运动的推动者和践行者,他创作的《狂人日记》是中国现代文学史上第一篇成功的白话小说。在白话文推广过程中,碑文这一历史悠久的文体也有白话化的趋向。例如,1934年5月胡适为怀柔抗战阵亡将士撰写《中华民国华北军第七军团第五十九军抗日战死将士公墓碑》,其碑文和铭文均用白话文,并且采用新式标点符号[7]。在为曹植甫撰写碑文这件事情上,鲁迅认为用白话写这篇碑文不大合适,最终使用了文言文,故有勉强写成,碑文作得不好的自谦之词。碑文发起人为曹植甫的学生,“那边的诸君”自然指的是碑主的学生。

值得注意的是,碑文原稿中有四处用“××”标记,其中前三处分别为曹植甫的籍贯、号和名,又因为不知道碑主的生日,“秋”字也不知道是否恰当。这几项是曹植甫的基本身份信息,鲁迅在附信之中逐一说明,需要曹靖华予以确认。

这封信中还有一处“××”标记在署名的地方,颇为费解。鲁迅在信中以商量的口吻说“可添弟常用之名,如不便,作‘周树’亦可”。后来的各版碑文的署名都是“鲁迅”,为什么会有“不便”一说呢?这可能与鲁迅认为自己的名字会带来不必要的麻烦有关。碑文不涉时事,不犯时忌,鲁迅认为可以署其常用之名。但是,在文网森严的三十年代,“鲁迅”二字在国民党当局的眼中俨然是“反动”和“堕落文人”的代名词,鲁迅著文署名时,往往不得不斟酌再三。1933年,鲁迅帮助王志之校订和重印《落花集》,王拟请鲁迅作序,鲁迅是这样婉言拒绝的:“这里的叭儿狗没有眼睛,不管内容,只要看见我的名字就狂叫一通,做了怕反于书有损。”[8]1934年10月31日,鲁迅写给刘炜明的信中也谈到了当局对他言论的控制:“这几年来,短评我还是常做,但时时改换署名,因为有一个时候,邮局只要看见我的名字便将刊物扣留,所以不能用。近来他们方法改变了,名字可用,但压迫书局,须将稿子先送审查,或不准登,或加删改,书局是营业的,只好照办。”[9]在这种言论氛围下,鲁迅说如若不便,署一个半真半假的“周树”,也就不难理解了。

三、《教泽碑文》的流传及版本 《教泽碑文》流传过程中产生了许多版本,其中属于手稿的有原稿(1934),鲁迅编《且介亭杂文》时留下的清稿(1935)。公开发表的比较重要的有《细流》杂志初刊本(1935)、《且介亭杂文》出版的文集本(1937)和《鲁迅全集》的全集本(1938),还有一个比较特殊的版本是现立于河南卢氏县第二中学石碑上的石刻文字。幸运的是,原稿这一最早和最重要的版本出现后,碑文的系列版本终于齐备,为我们探讨其版本形成和版本对比提供了重要依据。

1935年5月30日,也就是曹靖华收到碑文原稿半年后,鲁迅写了一封信给曹靖华,其中即提到碑文一节:“先前所作碑文,想钞入自己的文稿中,其中有‘××曹××先生名××’一句,请兄补上缺字寄下,又碑名云何,亦希见示。不知此碑现已建立否?”[10]这里所说的“文稿”即鲁迅正在编辑的《且介亭杂文》,这封信对碑文原稿特征的描述,与我们新发现的原稿特征是完全吻合的。

曹靖华写给鲁迅的复信和碑文抄稿没有保存下来,但可以是肯定的是,曹靖华很快就给予了回复,因为碑文很快就完整地发表在一份由北平辅仁大学青年学生主办的文艺刊物《细流》杂志上。《细流》杂志1934年4月5日创刊,由沈兼士题写刊名。刊物以研究文艺,练习创作为宗旨,他们在发刊词上这样表明自己的旨趣:“它不过是一条很平和的细流而已!没有什么惊涛,急湍,巨浪,也不会影响到什么的,只是几个爱好文艺的青年学生,在这里悄悄的做点课外的工作——极平凡的文艺工作!”该刊原计划每月15日出版,实际上到1936年6月20日才出了7期。这篇碑文发表在1935年6月15日《细流》杂志第五、六期合刊,短短的半个月,在上海与北平之间,这篇碑文经历了鲁迅写信索要抄稿、曹靖华复信和投稿数次书信往还。

《细流》由青年学生主办,其作者和读者群体皆为学生,出版亦不稳定,它是如何约到鲁迅的这篇稿件的呢?鲁迅没有留下任何记载。曹靖华晚年有这样的回忆:“至于这篇碑文最初发表于1935年6月北平《细流》杂志,我不知道。最初发表的与现在收入《且介亭杂文》的篇名、我父亲的年龄等问题,字句上有无出入,我也不清楚,但我可以肯定鲁迅先生后来没有修改过原稿,因原稿一直保存在我这里。而且,我记得鲁迅先生原稿上的标题是《河南卢氏曹先生教泽碑序》。”[11]从这段回忆我们可以知道,曹靖华对发表在《细流》杂志上的碑文也是不知情的,但是因为时间久远,曹的回忆有失真之处。实际上碑文原稿并没有标题,不然鲁迅写信索要碑文抄件时就不会有“碑名云何,亦希见示”一说了。

经过对比,碑文原稿、初刊本和文集本各版文字确实存在几处不同。碑文原稿无标题、标点,有一些信息待补充完善。初刊本题为“曹植甫先生教泽碑碑文”,加上了标点,补充了碑主籍贯、姓名等基本信息,作“卢氏县曹植甫先生名培元”。初刊本文字与初稿最大的不同在于年龄的表述上面。初稿作“中华民国二十有三年秋,年届七十”,初刊本作“中华民国二十有四年秋,年届六旬晋六”。鲁迅撰写碑文时,曹植甫六十五岁,初刊本应该是根据曹靖华提供的抄稿,按投稿时间对年龄作了修正。初刊本和初稿对勘,也有几处明显的错讹,如“辁才小慧”误作“轻才小慧”;“然犹飘风”误作“然犹风飘”,应是排版所致。

《且介亭杂文》中的碑文清稿是另外一个重要版本,现保存于国家图书馆。1935年6月,曹靖华寄给鲁迅碑文抄稿,《且介亭杂文》于1935年底经鲁迅亲自编定,因此碑文的清稿当形成于1935年。清稿写于方格稿纸之上,标题作“河南卢氏曹先生教泽碑文”,碑主籍贯、姓名等处作“卢氏曹植甫先生名培元”,年龄仍作“年届七十”,文末署名作“会稽后学鲁迅”,为此后各版沿用。其余文字除个别字体写法不同之外,均与原稿相同。清稿与初刊本在标题、标点和个别文字的表述上略有差异,与《且介亭杂文》初版排印本比较,除彊-疆、跱-峙、倦-惓的字体差异之外,余皆相同。1938年的《鲁迅全集》和1937年版《且介亭杂文》收录的碑文文字一致,文集本遂成后来的定本。

四、教泽碑石刻文字的底本问题 曹植甫为人谦逊,由于他的坚决反对,教泽碑一直没有建成。村民集资购买用以刻碑的大青石最后成了村中水井旁的垫脚石。1979年,洛阳市、卢氏县等地函询曹靖华,提议给曹植甫立碑,曹靖华表示支持[12]。1983年卢氏县教育局正式筹建教泽碑,将放置了五十年的碑石从井台上移至卢氏县第二中学,后来又重新选了一块更大的汉白玉碑石。建碑之初,并没有找到鲁迅的碑文手迹,当时还聘人书写了碑文。1984年,参与筹建工作的訾恒坚和莫肇基到北京向曹靖华汇报有关建立教泽碑的事,并找到了鲁迅亲撰的碑文手迹,教泽碑才采用鲁迅手迹[13]。1985年10月25日,为了表彰曹植甫献身山区教育的业绩,教育和激励后人,中共卢氏县委员会、卢氏县人民政府正式作出了《关于为曹植甫先生树立教泽碑的决定》[14]。1986年9月6日第二届教师节时,教泽碑在卢氏县第二中学校园内的尊师亭内正式落成。

卢氏县教泽碑以鲁迅书迹镌刻,由于《且介亭杂文》收录的碑文清稿早经公布,碑文原稿从未现身,因此石碑上的文字很容易让人以为是以文集本的手稿为底本描摹镌刻。曹靖华外孙曹明回忆,他的母亲曹苏玲曾说家藏的这件是碑文草稿,另外一件定稿藏在国家档案馆。显而易见,她所说的草稿就是本文所说的原稿,定稿即文集清稿。谈及卢氏县树立的碑文时,曹明一直认为是根据定稿镌刻而成。

石碑上的文字到底是以哪件手迹为底本镌刻的呢?我们不妨将其与两件手稿逐一比对一下。石碑正文文字每列约三十字,计十二列;清稿包括标点符号每列约三十六字,计十二列;原稿每列约二十字,计十六列。石碑上的文字显然是根据石碑大小重新进行了排列,粗粗一看,其整体风格与清稿相近。仔细对照后发现,所刻碑文与文集清稿存在很大的差异:一是石碑上的文字没有标点,文集清稿有标点;二是每个字的笔画走势差异很大,个别字的字体不同。相同之处是,两者文字完整,段前皆空两字。如果拿刻印的碑文与原稿进行比较,两者也有一定的差异:一是石碑文字完整无缺,原稿文字有空缺待补和修改之处;二是石碑有标题,原稿无标题。相同之处是,两者都无标点,最为关键的一点是两者笔迹基本一致,特别是“惟精惟壹”“诲人不勌”两处字体相同,而文集清稿则作“惟精惟一”“诲人不倦”,由此可以判断石碑是以原稿为底本描摹镌刻。石碑根据原稿镌刻,缺字部分是如何处理的呢?经与清稿对比,原稿缺失的文字,如标题、籍贯、署名等处,都是根据文集清稿而来,也就是说石碑是以原稿为基础,辅以清稿手迹镌刻。

碑文原稿最早以石刻的形式公之于世,只不过外界并不知道碑文原稿存世,碑文手迹也就没有引起过多的关注。

五、书简和碑文原稿迟迟未公布的原因 长期以来,曹靖华和他的家人为保护和整理鲁迅手稿做出了非常巨大的贡献,此次书简和碑文原稿也是因为编纂新版《鲁迅手稿全集》才得以发现。碑文和书信保存在一起,为何直到现在才公之于世呢?为了弄清楚这两件手稿的始末,我们不妨先回顾一下曹靖华旧藏鲁迅书信手稿保存、保护和递藏的一些情况。

曹靖华是鲁迅后期交往密切的挚友,从1925年5月8日至1936年10月17日,《鲁迅日记》中记载的两人交往就有近三百次,其中有大量属于两人之间的书信往还。鲁迅的书信曹靖华都刻意保存起来,为了应对封锁、邮检和战火,他想了许多办法。1927年,国民大革命失败之后,曹靖华由武汉径直出国避难,将此前收到的鲁迅书信就近寄存在友人家中。1933年回国后才知道,在白色恐怖之下,代存书信的友人,为了安全起见,将这些信件全部烧毁了。曹靖华在国外收到的信件,也不能携带和直接邮寄回国,只得将这些信件去掉信封,“化整为零,藏到精装书的书脊夹缝中,当作书籍,绕道西欧转寄”,通过这种方式保存了一部分。1933年至鲁迅逝世期间收到的书信,在北平沦陷之后,也是通过伪装的方式,藏在衣服里面,当作包裹寄了出来[15]。

新中国成立后,曹靖华一直没整理这些书信,直到1965年夏,为了妥善保存这些书信,曹靖华专门抽出半年时间,将这些早已失去原封,杂乱无章的书信全部誊录副稿,参考《鲁迅日记》,确定系年,加以注释。随后,曹靖华将其中的71封半委托许广平捐赠给了北京鲁迅博物馆。经过这次整理,曹靖华统计出他保存的鲁迅书信手稿为85封半,其中有两封是鲁迅写给德国人巴惠尔·艾丁格尔的中文底稿,寄给曹靖华翻译而保留了下来。也就是说,鲁迅写给曹靖华的信实际上是83封半,这也是1976年上海人民出版社《鲁迅书简:致曹靖华》所收书信的数量。

曹靖华旧藏的85封半鲁迅书信手稿现在全部收藏在北京鲁迅博物馆,叶淑穗对其捐赠经过非常熟悉,她说这些书信分三次入藏:第一次是1937年捐了5封鲁迅信给许广平[16],后来入藏北京鲁迅博物馆;第二次是1965年通过许广平捐了71封半;第三次是曹靖华去世后,曹靖华之女曹苏玲于1991年捐赠了9封。三次累计捐赠85封半,这与曹靖华关于鲁迅书信手稿数量的统计是吻合的。

从1937年曹靖华首次捐赠鲁迅书信手稿,再到上世纪六七十年代的整理出版,直到1991年最后一次捐赠,1934年11月29日鲁迅写给曹靖华的信和碑文没有出现在任何目录和出版物上。关于这封书信和碑文的下落,只有零星的几处记载。黄苗子曾在信中告诉邵燕祥:“记得,‘文革’后我在广东从化碰见过曹靖华先生,谈到《教泽碑》原稿,他收到鲁迅给他(的碑文手迹)之后,没有立即寄往河南,日寇入京后,他把原件裹在破棉被中寄出,结果被没收了,老人并没有收到。”[17]“七七”事变后,北平沦陷,曹靖华将书信分别藏在衣服中,当作包裹邮寄,保存下来了大量书信手稿,当然也有寄丢了的时候,曹靖华特别提到“一九三四年的二十一封信中,失去七封”。[18]邵燕祥的这段记载有一定的可信度,说明曹靖华一度认为这封信寄丢了,直到上世纪七十年代末《鲁迅书简:致曹靖华》和《鲁迅手稿全集》出版,这封信和碑文仍末发现。

1977年8月3日曹靖华回忆碑文下落时,还有另外一种说法:“鲁迅把原稿寄给我,后来又来信要我根据原稿抄一遍寄给他,以便收入他的杂文集。我照办了,原稿已交给国家,现在可能保存在国家档案馆。”[19]也就是说,曹靖华自己也不确定碑文原稿收藏在什么地方。

现在我们知道书信和碑文既未寄丢,也没有捐给公藏单位,而是保存在曹家人手中。鲁迅将碑文寄给了曹靖华,曹靖华又寄给了自己的父亲。曹植甫从一开始就反对立碑,有可能是他自己将这封信和碑文手稿收了起来[20]。

訾恒坚和莫肇基在《建碑琐记》中称在北京找到了鲁迅亲撰的碑文手迹,至于是如何找到的,在哪里找到的,文章中没有详细交待。前文提及卢氏县第二中学尊师亭内教泽碑上的石刻文字同时参照了碑文原稿和清稿,他们必定同时找到了这两件手迹。1984年碑文原稿作为石刻文字的底本首度使用,令人奇怪的是,此后的三十多年时间里,碑文原稿和书信再度消失。1991年,曹苏玲捐赠剩下的鲁迅书信手稿时,这两件手稿没有包括在内。曹苏玲回忆捐赠鲁迅书信手稿经过时,有这样一个说法:“鲁迅先生给我父亲的书信,据《鲁迅日记》记载,有292封,但几经战乱,最后仅存85封半。考虑到书信的安全,父亲除暂时保留写在彩色信笺上的10封外,其余75封半已于1965年夏交许广平先生,捐赠给北京鲁迅博物馆了。”[21]根据前面的梳理,我们可以确定这段回忆不是很准确,但是85封半书信的总数是一样的。她提到的1965年捐赠时保留了写在彩色信笺上的10封信,碑文原稿和书信用纸普通,无界栏、图案和印上去的文字,这说明曹苏玲还是沿袭了她父亲的说法,这封信和碑文从来不在85封半书信之列。曹靖华非常珍视鲁迅手稿,生前就表示要留几件作为纪念,这两件手稿用于镌刻石碑,涉及对他父亲的评价,寄托了重要的情感。也许是这个原因,这两件鲁迅手稿被曹家当作传承之物格外珍藏,没有对外公布。

结语 曹靖华是鲁迅的学生,也是其交往密切的挚友。从1925年曹靖华在开封帮助苏联军事顾问团成员王希礼翻译俄文版《阿Q正传》,写信向鲁迅请教开始,直到1936年10月17日鲁迅先生逝世前两日发给他的最后一封信为止,两人的书信往还极为频繁。鲁迅答应撰写碑文,到最终完稿,中间经历了较长的一段时间。这固然有鲁迅长期劳累和生病的原因,也可以看出鲁迅的慎重其事。鲁迅为乡村老师曹植甫撰写碑文的佳话随着鲁迅著作的出版而广为流传。毛泽东就是通过鲁迅的《且介亭杂文》,知道了河南卢氏县有一位曹植甫先生。1945年,重庆谈判期间,毛泽东到中苏友好文化协会访问,与曹靖华叙谈时,得知卢氏曹植甫是曹靖华的父亲后,盛赞鲁迅的碑文以不朽之文传不朽之人。

曹靖华是所有收信人中保留鲁迅书信手稿最多的一位,为了保存鲁迅书信手稿,曹靖华想了许多办法,冒了极大的风险。其中的83封半陆续捐赠和公布,中国文物出版社版《鲁迅手稿全集》和2005年人民文学出版社版《鲁迅全集》中收录写给曹靖华的信也是这个数,这次的新发现又将这个数量增加到了84封半。数十年来,这两件具有特殊意义的碑文和信件原稿一直没有找到,直到现在还有人认为1965年曹靖华捐赠鲁迅书信时,碑文原稿也一起捐赠给了北京鲁迅博物馆。[22]此次新发现有助于澄清相关史实,也有助于学界对其作进一步的研究。

(《教泽碑文》手稿及书信的发现得益于叶淑穗、乐融两位先生提供的帮助,同时也得到曹明先生的大力支持,在此谨致谢忱。)

作者简介:吴密,男,国家图书馆副研究馆员。研究方向:中国近现代史、民国时期文献整理与研究。

注释: [1]曹靖华:《先父曹培元行述》,《百年记忆——河南文史资料大系》教育卷卷2,中州古籍出版社,2014年,第746页。 [2]曹靖华:《鲁迅<河南卢氏曹先生教泽碑文>的写作经过》,《三门峡文史资料》第20辑,政协河南省三门峡市委员会学习文史资料委员会,2010年,第373页。 [3]《日记二十三》(1934年),《鲁迅全集》第十六卷,人民文学出版社,2005年,第441页。 [4]《书信·341116致曹靖华》,《鲁迅全集》第十三卷,第258页。 [5]《鲁迅全集》第十三卷,第262,268页。 [6]《日记二十三》(1934年),《鲁迅全集》第十六卷,第487页。 [7]欧阳哲生编:《胡适文集》(11),北京:北京大学出版社, 1998年,第451页。 [8]《书信·330626致王志之》,《鲁迅全集》第十二卷,第411页。 [9]《书信·341031致刘炜明》,《鲁迅全集》第十三卷,第245页。 [10]《书信·350530致曹靖华》,《鲁迅全集》第十三卷,第471页。 [11]曹靖华:《鲁迅<河南卢氏曹先生教泽碑文>的写作经过》,《三门峡文史资料》第20辑,第374页。 [12]致莫肇基(1979年8月29日),《曹靖华书信集》,河南教育出版社,1991年,第156页。 [13]訾恒坚、莫肇基:《建碑琐记》,中共卢氏县委员会、卢氏县人民政府编《曹植甫先生教泽碑纪念册》,卢氏县印刷厂,1988年,第108-109页。 [14]中共卢氏县委员会、卢氏县人民政府编:《曹植甫先生教泽碑纪念册》,第94页。 [15]《鲁迅先生书简历难记》,《春城飞花》,陕西人民出版社,1973年,第141页。这篇文章后来改名为《无限沧桑怀遗简》作为《鲁迅书简:致曹靖华》序言。 [16]1937年初,许广平发布了征集鲁迅书信启事,打算将书信“整理成册,公之于众”,北京鲁迅博物馆收藏的5封信即是这个时候由曹靖华捐赠给了许广平,其中的两封手迹在许广平当年编选的《鲁迅书简》上公布。 [17]邵燕祥著:《蔷薇叶子》,青岛出版社,2014年,第126页。 [18]曹靖华著:《春城飞花》,第141页。此处回忆有误,《鲁迅书简:致曹靖华》收1934年信为21封,算上本文提到的这封,现存1934年鲁迅致曹靖华书信手稿为22封,说明1934年的全部书信保存了下来。 [19]曹靖华:《鲁迅<河南卢氏曹先生教泽碑文>的写作经过》,《三门峡文史资料》第20辑,第373-374页。 [20]据《建碑琐记》记载,曹植甫谢绝为他立碑,并“把大家捐赠的资金,全部转赠给了学校,把鲁迅为他撰写的碑文珍藏起来”(訾恒坚、莫肇基:《建碑琐记》,《曹植甫先生教泽碑纪念册》,第107页)。 [21]《曹苏玲致王小平信》,《鲁迅研究月刊》2007年04期。 [22]石耘:《不朽之文传不朽之人——鲁迅终生撰写的唯一一篇教泽碑文背后的故事》,《中国纪检监察报》2016年3月28日。

来源:转载自“国家古籍保护中心”微信公众号 |