|

近日,马来西亚华文作家黎紫书出版了她的第二部长篇小说《流俗地》,其简体中文版单行本由北京十月文艺出版社出版。 这是她在中国大陆出版的第七本书,上市不到一个月就已加印,目前豆瓣评分9.3。 小说主人公银霞是一个盲女,她听觉过人,记忆超凡,心清如镜。儿时的银霞住在一座被人们唤作“楼上楼”的组屋里,那里上下二十楼,住着近三百户人家,她交到了两个最好的玩伴,一个叫细辉,一个叫拉祖。故事,也就围绕着这座楼,这群人,徐徐展开。 对于《流俗地》,黎紫书认为人物和情节本身并不构成“好故事”,因为那是一群再平凡不过的人,发生着再平凡不过的事。但另一方面,她相信自己能把这样的“平凡”说好了,说得雅俗共赏,说成一部好看的严肃文学作品——而不是“只属于文艺青年的小说”。

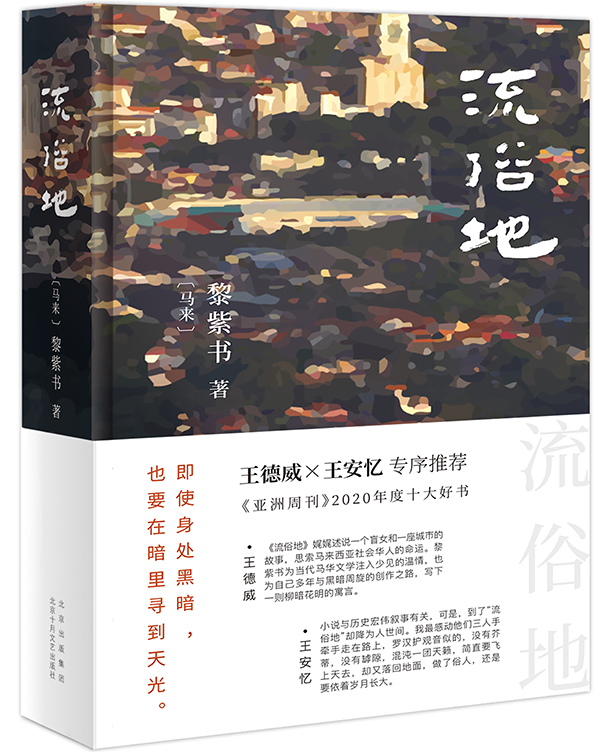

《流俗地》简体中文版单行本由北京十月文艺出版社出版 让她欣慰的是,这本书在马华文学市场同样反响不错,出版几个月后也开始加印。“和中国大陆不同,长篇在我们那里反而很难找到读者。”她告诉澎湃新闻记者,她知道中国大陆特别注重长篇,还听说大陆有很多杂志可以发表长篇小说,“这在我们那里,简直是不可思议的。” 写完《流俗地》后,她也试着先拿给大陆的杂志发表,可她不清楚大陆有哪些杂志可以发长篇,就去微信联系人里找,结果找到了一位《山花》的编辑。“我记得他一开始迟疑了一下,说我们杂志也可以发长篇,然后我把作品发给他看。可是后来我和一位大陆的朋友聊起来,朋友说《山花》之前不发长篇的。再过了一礼拜,这位编辑就很兴奋地联系我,说他很喜欢这个小说,决定去和领导争取,也是《山花》创刊70年这个契机。他是当天就给领导电话的,我当然也很兴奋,这是他们70年来第一次发表的长篇,满足了我的虚荣感。”最后,《流俗地》在中国大陆首发于《山花》2020年第五期。 隐隐地,黎紫书也预感这部小说可能不受马华同行喜欢。“《流俗地》又回到现实主义小说了,越写越‘倒退’。但是我觉得,《流俗地》这部小说就应该是我这样写。”她说,人们很容易给马华文学贴上“残暴”“野性”“身份认同”“民族创伤”等标签,但怎么可能只有这些? 这一次,她想写的是一代马华人在这些标签之外的世俗与精神生活。她倒也毫不掩饰一种“舍我其谁”的心态,因为与李永平、张贵兴、黃锦树这些中国台湾的马华作家不同,她在马来西亚生活了五十年,与马来人、印度人都相处得很好。在《流俗地》动笔之前,她制作了一张纪年表,详细记下要被写进小说里各个事件,并算出这些事情发生时,各个小说人物的年纪。除此以外,她还画了一张“楼上楼”地图,将那些商店一一排列出来。 而和自己的旧作相比,《流俗地》也明显有了更多的暖意。“其实过去十年,我觉得自己的笔触已经渐渐不同了,就是有了温度。”近日,黎紫书就新作《流俗地》接受澎湃新闻记者专访。她说:“我觉得写《流俗地》是必须用暖色调的,因为我所认知的马来西亚,我的家乡,便是这么一个有温度的地方。”黎紫书,1971年生于马来西亚。自1995年以来,多次获得花踪文学奖、联合报文学奖、时报文学奖等奖项。 黎紫书,1971年生于马来西亚。自1995年以来,多次获得花踪文学奖、联合报文学奖、时报文学奖等奖项。 【对话】 “那些人和事多少都带着我自己的记忆” 澎湃新闻:《流俗地》从什么时候开始构思,又完成于什么时候? 黎紫书:大概在2016年左右吧,我就想到要以居住环境为基础,展开来写一部“地方志”般的小说。可试过两次,各写了几万字都没写好,全部推掉重来。现在出版的是第三次尝试。因为找对了自己想要的语言调子,对于小说的结构也有了更清楚的想法,一开始写便停不下来,每天写个千来字吧,只花了八个月的时间就完成了,我记得那是2020年一月初的事。 澎湃新闻:你认为好的“地方志”般的小说,应该是什么样的? 黎紫书:我觉得对于这样的小说,人才是真正的风景。我很欣慰的是,在书出来以后,很多中国大陆的读者反馈他们对《流俗地》里的人物没有认知隔阂,他们觉得这些人物很真实,就像自己身边的人物。我觉得那就对了,就算地方差异带来了陌生感、异质感,但小说人物应该是活生生的,能让全世界的读者读到相通的东西。 澎湃新闻:《流俗地》在相当程度上是写实的,里面的“锡都”是以你的家乡为原型。这是否意味着,它也是一次带着记忆的想象旅程? 黎紫书:是,它是想象,但不是凭空想象,想象是有立足点的,很多地方的原型就是我的家乡怡保。也可以说,那些人和事多少都带着我自己的记忆。 澎湃新闻:你是不是在“楼上楼”这样的组屋生活过? 黎紫书:不,我没在组屋生活过。小时候我就在坝罗华小上学,周六课外活动结束后,趁着校车还没来,有时候我会到街上遛跶,也会走到组屋那里。我对那里也是很好奇的,那可是我们城中最高最巍峨的大楼了。后来我在怡保当记者,常有机会到那里釆访,也目睹它被装上铁花,变得像堆起来的笼子。我观察过这样的组屋,但不能说十分熟悉。小说里描写的组屋内的情景,实在都是想象。 但我自己其实是挺有把握的。这本书写出来,首先是在马来西亚出版的,这里的读者能在书里看到他们同时代的人,所以我如果有哪里写得与现实不符,他们很快就会觉得不舒服。到目前为止,这部小说在马来西亚的反应是挺好的,虽然我们的文学读者很少,但这部小说出版几个月后就有了第二次印刷。我相信他们看到的不仅仅是怡保。这部小说是有辐射性的,它其实在写整个马来西亚华人社会。 澎湃新闻:说到马华文学生态,无论在《流俗地》后记还是直播活动里,你都提到马华文学种类太少,人们很容易给马华文学贴上“残暴”“野性”“血淋淋”“身份认同”“民族创伤”这样的标签,但你想写的是你这代马华人在这些标签之外的世俗与精神生活。这个写作想法,是“由来已久”的吗? 黎紫书:我说不上来什么时候开始有这想法,但肯定不是“由来已久”的。至少十年前的我还在耕耘着大家所认知的标签化马华文学。那时我也离散,也写马共,也写雨林,也阴郁。但写着写着会对这条路感到怀疑。那些标签如此沉重而巨大,形同枷锁,一方面定义了马华文学,却同时扼杀了马华文学的其他可能。 我明白读者们读到马华文学中那些热带的、磅礡的、近乎传奇的元素会有多么惊叹,但马华怎么可能只有这些?你能想像一整个马华文学圈都在写雨林、杀戮和流亡吗?其实写城镇、人与世俗生活不是更合理吗?当然李永平、张贵兴与黃锦树都极具才能,写得非常出色,但我年纪越大,就越明白自己该写的是别的作者写不来的东西。我们该追求的是差异,而不是类同,每个作者“各展所长”,写出马来西亚的不同面向,这样马华文学才会有更多的活路和更大的空间。《流俗地》这样的小说,我以为,正是在中国台湾的马华作家写不来的。 澎湃新闻:这是因为,你们的“在地经验”是不同的? 黎紫书:是的。主要是我与这里的人有更多相处和交流的经验,譬如我住的这里,左邻右里是不同种族的人家,基本上平日交好,与华人交流养狗经验,与马来人一起喂养后巷的野猫等等,我对这国家虽然有很多不满,但没那么大的怨恨。 澎湃新闻:为什么给小说取名《流俗地》?这个名字出现于小说创作的哪一个阶段? 黎紫书:小说还没开始写,这名字便已经定下来。那时候要申请台湾的一个长篇小说补助金,必须写个提案,也得定下小说名字。后来我拿到补助金了,小说名字便也不好更动。 我为它取名《流俗地》,其实有好几层含义。一是小说以风俗画为概念,就像《清明上河图》那样,一长卷推开了去。我以为地方书写,风俗就和语言一样,可显地道又饶富趣味,能使小说更灵动。另,我觉得“流俗地”三个字湊起来很有意思。流者,液态,水也;地者,土也;“俗”字呢,是“人”携着“谷”。在水与土之间,在流变与不动之间,民以食为天,这与小说的构思十分契合。再,流俗也指小说里没有超脱的人和事,大家都为世俗所缠,升不了天,最终落入泥淖成为俗人。最后呢,“地”又何妨当助词用? 我是预感了这么写的一个作品,兴许会遭我的一些写作同行所不齿,或甚至要嘲弄一番的,便有那么点抢先招了的意思。无论如何,这各种含义都指明一个事实:这小说要怎么写,我早已打定主意。 澎湃新闻:为什么觉得它可能会为一些同行所不齿? 黎紫书:这里的同行特指马华同行。因为《流俗地》和他们的写法是完全不同的,它越写越回头了,越回到现实主义小说上去了。像黃锦树年轻的时候就是批判现实主义的。所以我预感马华同行可能会有一些负面评价。 但是我也不想追着一条路跑。他们写的雨林啊流亡啊是很惊人的,让人印象深刻,但是马华文学不能只在一条路上走,否则惊人的效果也会不断消减,读者也会疲劳。更重要的是,我觉得《流俗地》这部小说就应该是我这样写。 “主人公银霞背后拖着的影子,是我” 澎湃新闻:我想银霞是这部小说里被塑造得最丰满、最细腻的人物,她什么时候第一次出现在你的脑海里? 黎紫书:银霞作为小说的主人公,若没有被写好,那我是挺失败了。就像我前面说的,在地方化书写的小说里,人才是真正的风景,人若没写好,所有的风俗写得再細腻都没有意义。 小说里的众多人物,细说起来各人都有一个或多个原型,银霞倒完全是个无中生有的虚构人物。可她是第一个在我脑海里蹦出来的人物,一个盲女,眼睛看不见,心却是能看透人世的,而且我也马上决定了要让她在出租车电台里当接线员。现实中我并不认识这样一个盲人,所以只能一边写一边想像她,把她建构和填充起来。这个过程就像造人一样,得往她嘴里吹一口气,我自然对她贯注了许多情感。记得写她哭求母亲让她到盲人院上学那里,我自己也流了一脸的泪。 小说出版以后,几个熟悉我的朋友读了,都对我说,觉得银霞像我。我回头看看,似乎也能看到银霞背后拖着的影子,是我。 澎湃新闻:怎么想到“盲人”的设定? 黎紫书:我要让一个不被表相或色相迷惑的人去描述这个五方杂处,各种族之间有着许多成见的地方。她的成长和经历,我开始写便有了全盘想法,我知道不管她多聪慧,作为一个失明的华人女性,更兼出身贫寒,根本不可能活成传奇。 澎湃新闻:但后来,你给了银霞一份陪伴——一个名叫“有光”的顾老师。当两个人被困在电梯里,银霞说这下可好,欢迎你来到我的世界。 也是在这次遭遇中,银霞对顾老师说出了自己早年被迫失身的事情。早年的遭遇,可以说是银霞记忆中的黑暗时刻,而又在“有光”老师来到黑暗中时得以倾诉,算是给了银霞以及这个世界“一道光”。这么写,是否也是你想善待这个眼盲心净的小说人物? 黎紫书:我喜欢银霞,也许是因为她“像我”?我不忍让她万劫不复,孤苦终老,所以早早安排了顾老师,然而我想的不是要让他来拯救银霞,而是要让银霞最终有个对象可以倾诉她不欲人知的遭遇,给她一个出口,也成全小说本身。其实我本来没想过要写顾老师的全名,可小说写到那里,可以说自然而然地,就有了马票嫂这么一问,你叫什么名字?我原本想表现的只是老年失智后的马票嫂有多健忘,而“有光”这名字也就莫名其妙地冒现了,我根本没觉得自己有去给他“想”一个名字。这出于直觉,不是一种安排。 澎湃新闻:我想给银霞带来温暖的,还有猫。猫也是《流俗地》里一个非常特别的意象吧。我们知道,猫的眼睛在黑暗中也可以看到一切。小说里的银霞不管在哪里生活,组屋也好,美丽园也好,都总能碰到猫。小说最后也是以猫的一声“喵呜”结尾。为什么在猫这个意象上花了这么重的笔墨?带有一定神秘色彩的猫隐喻着什么? 黎紫书:正因为猫神秘啊。它们来去自入,能穿透人们的生活,可人们看不透猫。猫在小说里有点像那些组屋里的女鬼,但女鬼会被镇压,会被困,甚至会消散,可是猫无所不在,银霞搬到哪里都会遇上猫。它是生活中我们明明见得着却总是看不透的部分。想想银霞那么剔透,但每一只猫对她而言可能都是同一只猫。小说结尾时的那一声“喵呜”,也不一定就是普乃叫的,但我知道大多数读者都愿意相信那是普乃。读者也会像我一样,会偷偷地祝福银霞。 澎湃新闻:“偷偷地祝福”,这是否也与你近些年的写作和心态的变化有关? 黎紫书:大家看我以前的作品,都记得我阴郁残忍,写的人世都黑暗丑陋。其实过去十年,我觉得自己的笔触已经渐渐不同了,就是有了温度。只是这十年间写的作品不多,而且不少是特別不受文坛和学界待见的微型小说,所以读者并不发觉我的这种转变。我年纪大了,假如过去的成长和人生经历是一条黑暗的隧道,我自己也已经走出来了,心境便也随之改变。话说回来,我觉得写《流俗地》是必须用暖色调的,因为我所认知的马来西亚,我的家乡,便是这么一个有温度的地方。 “日子总是要过下去的,它也有光” 澎湃新闻:小说什么地方我觉得最伤感,是写银霞发现丧礼上的组屋邻人越来越少那里。因为丧礼本身是沉重的,但在组屋人往日的聚首中依然“有点喜庆的氛围”,当最具烟火气的红白事都开始变得沉寂了,你会感觉组屋是真要成为回忆了。 但是,《流俗地》也不尽是伤感,很多地方写得很好玩。像是组屋里那个在报馆工作的宝华,每天下班都要被大伙拦住问七问八。他其实只是个打杂的,但就是被组屋人视为“新闻发言人”。这一部分写组屋人如何关心时政,特别有趣。还有某户人家的一点事,比如大辉家驱鬼,或者大辉从日本回来,都能让整幢楼起“动静”,那部分也很有意思。在写组屋生活时,你希望笔下的调子是什么样的? 黎紫书:你读得真细啊,这点令我吃惊。 你说《流俗地》让你伤感的部分,其实是因为在那些越来越少旧邻人到来的红白事之前,你读到了那个充满了人情味和小市民生活况味的组屋生活。这一部分的生活和情景多是我想象出来的,它们除了出于真实中的观察以外,应该也受了影视作品的影响和启发。但我却有很大的把握,自己的想象十分接近真实。现实世界里的“组屋”。 澎湃新闻:在小说叙事的不同部分,你写作的调子有所调整吗? 黎紫书:组屋那部分写的是主人公们的童年和青少年生活,相较小说的其他部分,我用的笔触比较活泼一些。尽管物质生活贫乏,那年代的孩子们总是能在生活里找到趣味。后来主人公们长大,要各奔前程了,小说的调子渐渐转“冷”,我希望能衬托出几个年轻人说不出口的茫然和孤寂。再应因居住和生活环境的改变,“人气”稀薄了,美丽园里要不是传来唱走调了的“苦酒满杯”,便只有清真寺一日五回播出的唤拜词,小说的笔调和节奏都是稍有改变的,我想读者应该能感觉出一种清冷来。 澎湃新闻:在今天,手机取代了信件,打车软件改变了出租车(德士)行业,邻里关系也远比过去冷漠。面对当下的现实世界,你会有什么样的感觉? 黎紫书:我对当下的现实世界如果有什么感觉,我以为都表现在《流俗地》里了。不能说我特別怀念旧时光。我接受了我们的社会就是这么发展的,人际间会越来越疏离,我甚至相信今天住在近打组屋的人们,也不可能像过去那样亲近了。还有呢,组屋的外表已经修缮过,当年为了阻止人们跳楼而加上去的铁花已经拆除,却再没有人来自杀了。我想这个时代也许会有人大费周章直播自己的自杀,却应该不会有人特地乘长途巴士跨州跨县,到某幢大楼去跳楼吧? 澎湃新闻:你接受,但你喜欢吗? 黎紫书:现在这个世界,大家都拿着手机在刷,即便一起吃饭的时候也可能根本不看对方一眼。我确实很不喜欢这个世界。我会喜欢以前的社会情境,哪怕是吵吵闹闹的。 澎湃新闻:我还注意到,王德威教授对《流俗地》有一个提法,他说它并不汲汲夸张暴力奇观,比如马共、种族冲突、家庭乱伦等,转而注意日常生活隐而不见的慢性暴力。你如何回应他“日常生活隐而不见的慢性暴力”这个提法? 黎紫书:《流俗地》确实没写什么巨奸大恶,由头到尾也只有大辉一个“渣男”比较令人讨厌,但他实际上也只是好高骛远,对女人和家庭不负责任,并没有干出什么害人的恶事。多数人的生活不都是这样的吗?身边其实没有什么大反派,而几乎人人都难免在某些时候生出点连自己都不察觉或不以为意的小奸小恶。 小说里真正可称之为“暴力”的事件,唯有银霞在盲人院里遭受的性侵。而这桩暴力事件,银霞自己也说不准谁是施暴者,即便她或许有所怀疑,也因为无法指认证实而在现实里难以追究。这是一桩在黑暗中的、不见天日的事件。人们处理不了,他们唯有选择永远不去提起(如银霞的母亲)或索性选择“忘记”(如银霞的父亲),而实际上大家做的只是把事情及其带来的创伤和愤恨掩埋在心底,只有老年失智的马票嫂一再提起这事情,而银霞与顾老师被困在电梯里时,她在那无法遁逃之境里,想到的就是这不该被想起的往事。 我想我们小老百姓多数都是这样的吧?生活上的、政治上的、性別上的暴力往往十分隐晦,我们要不无力指证,要不无法昭雪,便只有把它们掩藏起来,继续过日子。 因为日子总是要过下去的。因为日子也不是只有暴力而已。它也有温情和別的,也有光。 写生活这部流水账,“不炫技”比“炫技”更考验修为 澎湃新闻:《流俗地》并不按时间顺序来推进故事,从目录来看,有的章节以人物为名,有的以地点为名,有的以事件为名,有的以物件为名,还有像“十二岁以前”“仨”“女孩如此”这样难以归类的命名,它们彼此穿插。对于这部长篇小说的结构,你当时有何设想? 黎紫书:说来有点难为情,尽管脑子里有了小说里的大部分人物,也有了他们各自的故事,但我开始动笔时,胸中并没有一个完整的结构。我只知道自己一点也不喜欢平铺直叙,也觉得依着时序一板一眼地写实在很闷,好像也没有挑战性,所以一开始便写大辉归来,银霞四十多岁了。前面几个篇章有点像是想到哪儿便写到那儿的,然后小说的全部图景逐渐在我脑中出现,我知道下一个篇章该写哪一部分了,便像做记号似的为这些篇章起名。 我把小说分成这么多篇章,每章几千字,其实是依着自己的阅读习惯。我读长篇喜欢每读一章便打住,在脑子里回想和咀嚼一遍,要是一章太长,我就不得不中途停下来,而因为不是停在“关节”处,之后续读总得往回重读一部分。因此我这长篇这么写,是想像別的读者也有这习性。正如我在后记里说的,那个“读者的我”一直在监督这小说的完成。事实上,这些篇章完全可以不起名,光以1、2、3……标记,但是我又恍惚觉得,这些顺序排列的数目字与小说里不断跳跃穿插的时间和事件本身是相悖的,所以我决定保留各篇的名字而绝对不用数字,让它们“看起来”似乎各自独立成章。 澎湃新闻:说到“不断跳跃穿插”,《流俗地》会有一些重复的“闪现”。比如在《猫》那章的最后,银霞想起了大辉和莲珠姑姑有关“换名字”的争执,这部分争执在《鬼》那章更具体详细地出现了;《百日宴》中,拉祖和细辉觉得去盲人院后的银霞“跟以前不同了”,这一幕在后来的《点字机》里又被提及。在不同章节按照不同视角、详略来写同一件事,有什么用意吗? 黎紫书:“重复”是这小说玩的一种把戏,我觉得它有一种魔术效果。“重复”本该是写小说所避忌的,但在这小说里,我有意让“重复”变成一种机巧。在一部人物众多、时空不断跳跃,现实与回忆频频交错的小说里,选择性地重复提起某些事情,这有一种提示作用,有类似“前文提要”的效果,它们还标示时间,帮助读者组织和排列事件顺列,而且随着故事进展,每一次的旧事重提会牵连出更多的前因后果,让读者有更大的发现,更別说这还能加深读者对事件的印象了,等于这些重复都有意义,不会成为一堆赘言。读者之所以不觉得这小说时空紊乱,反而认为它十分扎实,小说里时而闪现的小重复,正是关键之一。 澎湃新闻:所以,这部小说也是充满“心机”的呀。《流俗地》是“作者的我”与“读者的我”两者合作的创作成果。那你会不会每写一章,就回头去看? 黎紫书:当然,有时候也不仅仅回看一章,可能是回看好几章,或者写了一部分又从头读一遍。等到全书写完了,我就觉得不需要再怎么修改了。 澎湃新闻:你是属于那种“开始费劲,后来轻松”的。也有作家是先一气呵成,再回头慢慢去抠。 黎紫书:对,这是我的写作习惯。我也知道有的作家是完全相反的,但我不行。因为我觉得自己的回看和调整也可能影响到我下面要怎么写。 澎湃新闻:在这部小说里,你的写作方法似乎也在追求一种“隐而不见”,包括你追求的“好看”“好读”,包括取法古典小说的写法,少用后设叙事而多“写实”。在这方面你显然是有着自觉意识的,你是否认为真正“成熟”的小说应该是作者处处用心而普通读者读来却浑然不觉? 黎紫书:这部小说,因为有个“读者的我”全盘监督和提醒,确实使我对写作方法提高了自觉。它不像我过去写的许多作品,有个“独特”的形式,像某个设计好的容器那样,让你可以放心把文字和情节倒进去。《流俗地》可能更像编织,一边织一边慢慢地显出形状来,稍一不慎 ,它就会“走样”了。并非我觉得成熟的小说就该如此,而是我认为这部小说,既然我选择用流水账那样的方式写它,要让它读来顺顺当当,那它就不该处处冒出机锋。怎样在小说里适当地运用许多小技巧,把它们放在适合之处,这本身是个学问。对于我本人来说,它比给小说打造一个形式更困难。怎么说,“不炫技”比“炫技”更考验我们的修为啊。 澎湃新闻:《流俗地》还颇有“说书”的味道,有的伏笔在后文被揭开,有的到最后还留下自行想象的空间。比如,莲珠姑姑和大辉之间有着怎样的过去;消失了的大辉去了哪里,又为什么回来……你希望读者和这部小说会是一种怎样的关系? 黎紫书:生活这部流水账总会出现些账目不明的时候。別人的事情,尤其是人家的秘密,我们很少会全盘知晓。小说里的事情,我根本不觉得该对读者逐条作出解释。有些事,譬如莲珠与大辉之间的暧昧,那是人们要掩埋起来的许多事情之一,我让它露出一点端倪来,是因为小说接下来还会让这两人有些接触,我想让读者就两人的态度自行揣摩和理解。至于大辉的消失,小说开始的时候,我确实认定到了后半部一定要作出解释;但写到后来,小说的流动有了它自己的方向,我发觉就这一点的解释并不必要了,硬加插进去就成了画蛇添足。 澎湃新闻:有一种说法,读者可以分为天真的和感伤的,你是否希望这两种读者在阅读你的小说时都能各得其所? 黎紫书:读者岂是只有天真和感伤两种呢?上豆瓣去看看读者给各种小说留的评语,就会知道还有许多各式各样的读者,他们要怎么读《流俗地》,以及对这部长篇小说有怎样的期待,我实在不是很在意,因为在意不了。我尽可能把小说写得开放些,给读者以想象的空间。其他的,就不是我能干涉的了。要知道,写的时候,我只想满足自己这一个读者。 做记者给写小说带来财富,写微型给写长篇带来营养 澎湃新闻:你觉得记者这份写非虚构的职业,给你的小说创作带来了哪些影响? 黎紫书:我做了十多年的记者,开始是在怡保做地方记者,跑了很多社会新闻。后来我去吉隆坡,成为专题记者,写人物专访。我觉得记者时期对我的小说创作非常重要,它让我懂得怎么观察人,怎么模拟他们说话的语气,当时吸收的这些后来都成为我写小说的财富。 我记得我刚刚开始写小说的时候,就是每天下班写几百字,哪怕两三百字我也甘心了。那时候还写不了长篇,就从短篇开始写起。写那几百字的文学作品,和白天当记者采写的东西完全是两回事,大脑被启动的部分都完全不一样。 澎湃新闻:你是以短篇出道的,但在中国大陆这边,似乎还是你的长篇更有影响力。在马华本土呢? 黎紫书:是,马华本土读者有些相反。我们的读者喜欢读比较轻巧的东西,反而是长篇在我们那里很难找到读者。通常厚厚一本的长篇是比较难卖的,写长篇的人也不多。我们这里的文学奖主要评的是短篇小说,所以我们就形成一种多写短篇小说与微型小说的华语文学氛围。可是我知道,全球华语文坛和学界有不少人认为短篇小说与微型小说太轻巧了,表现力有限。 我还知道,中国大陆特别注重长篇小说,比如大家觉得你写短篇有一阵了,就会问你什么时候写长篇啊,似乎写长篇才能证明自己真是一个小说家。大陆的出版社也和我说长篇小说在大陆卖得比较好,比短篇小说更有市场。我后来还听说大陆还有很多杂志可以发长篇小说,比如《收获》《花城》。这在我们那里,简直是不可思议的。我当时还想,《流俗地》写完之后要不要先拿去大陆的杂志发表,可以有一笔稿费,然后再出单行本。 澎湃新闻:《流俗地》是先发在《山花》,2020年第五期。 黎紫书:这是《山花》创刊70年来第一次发长篇,我也是后来才知道的。 澎湃新闻:你觉不觉得,写短篇或微型小说,也给你的长篇创作带来了影响?我记得你有一篇《她·狗》,虽然和《流俗地》里的猫是不同的故事,但在气质和感觉上是有相通之处的。 黎紫书:我就等着有人问我这个问题呢。我现在真真切切地觉得,我以前那些写作经验,长篇也好短篇也好,许许多多的微型小说也好,都是为《流俗地》这个长篇做准备。尤其是写微型小说的经验,对《流俗地》的影响是很大的。别人可能不知道,可我自己能感觉到写微型小说时用上的那种隐藏的技巧,那种不浪费字的经验,都被放进《流俗地》里了。我也会想,如果以后再写一部长篇,《流俗地》也是在为它做准备。从来没有人问过我这个问题,谢谢你问了。 澎湃新闻:你也坦言这些年很难得看到一部让你心生佩服的中文长篇。难得不等于没有,如果有,是哪些作品呢? 黎紫书:其实过去因为人在国外,比较少机会接触中文书籍,也就几乎没看中文长篇了。我印象中只记得几部港台作品。我是这两年,也就是在老家完成了《流俗地》以后,才又开始密集地读起中文书来,包括好些中国大陆的书。 你让我说实话呢,我会说,这些年我没有读过一部真正令我(作为读者)满意,或是令我(作为小说家同行)佩服的长篇小说。而读长篇巨著费的时间长,又很耗神,若是读到自己不满意的,会令我感到特别懊丧。不知是不是因为年纪大了,我越来越不喜欢读到主题先行的长篇,更会因为读到草率完成的长篇而生气。很高兴你没有叫我说出我不满意的是哪些作品。 澎湃新闻:你对马来西亚华人的文学阅读情况有何观察? 黎紫书:这对我不是个问题,它是个笑话。我总是拿它当笑话说的。我说,我们马华的文学创作者有多少,我们的文学读者就有多少。 来源:澎湃新闻

|