|

“90后”甘肃作家丁颜的小说集《烟雾镇》刚刚由上海文艺出版社出版。这是丁颜的第一本小说集,收录了《有粮之家》《烟雾镇》《尘封的灯》《六月伤寒》《早婚》《大东乡》《路灯》《赎罪》《内心摆渡》《灰色轨迹》10篇小说。 当她还没有拿到样书,就是第一眼看到书封图片的时候,已然差点落泪。“我写的时候安静得犹如闭目参禅,现在把这些旧作放在一起,拿出去给人看,心里还真有点怯,因为很多次有人跟我谈论我的小说的时候,就像有人在我面前杀人,我总被吓到目瞪口呆,说不出话,会产生一种被世界误解或者抛弃的孤独。”近日,丁颜就新作《烟雾镇》接受澎湃新闻记者专访。

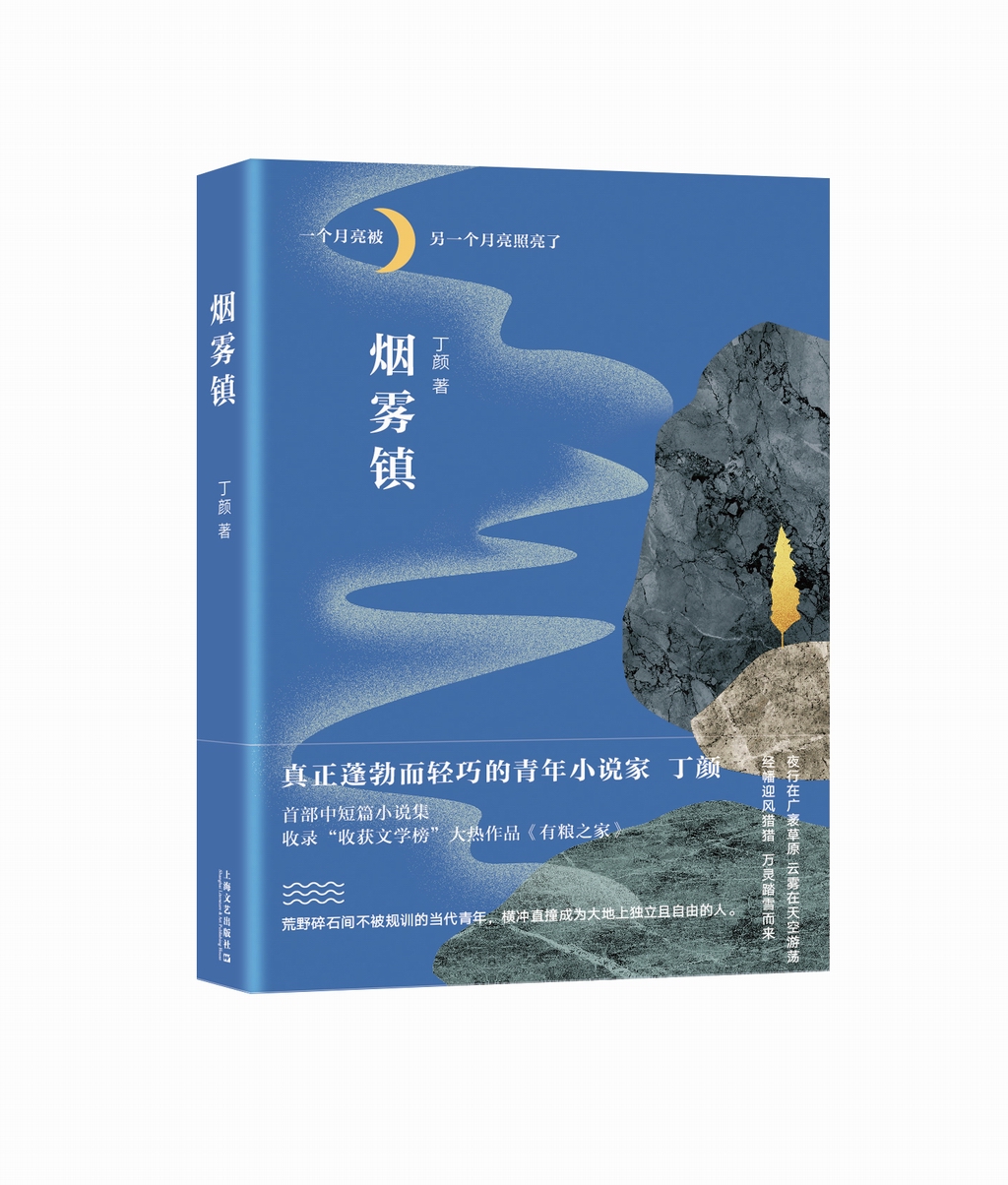

丁颜的小说集《烟雾镇》由上海文艺出版社新近出版。 丁颜生于甘肃临潭,东乡族人,从小喜欢安静。高二那年她第一次发表作品,是语文老师把她的作文拿给了少年杂志。后来她离开父母,来到陌生人云集的大学,特意避开那些热闹的大学生活,写一些豆腐块儿的小故事往青春文学或者校园杂志上发,“信马由缰的,写得快,发得也快,赚些小稿费闹着玩儿。” 2017年,丁颜在《青年文学》上面发表了短篇小说《赎罪》,这是她认为自己从青春文学转到严肃文学的一个起点。《赎罪》也收录于《烟雾镇》中,讲一对姐妹在东乡荒僻的老房子里见面的故事。尽管情节、结构、人物形象都很简单,但丁颜没有像以前那样脑子里来什么就写什么,而是思考了很多问题,有一种为画一朵花而认真观察完一整座花园的满足感,这种感觉让她很是着迷。 在那之后,丁颜不断有作品发于《花城》《天涯》《上海文学》等文学期刊。她写于2018年的《有粮之家》是她迄今为止收到了最多赞誉的作品,这部作品入选2019年收获文学排行榜的“中篇小说榜”,获得第二届“《钟山》之星文学奖”之“年度青年佳作奖” 。 但丁颜向澎湃新闻记者坦言,比起“年少狂妄”时,如今的她面对写作变得谦卑。“刚开始写,写开心的时候,连某一天我要比某个名家写的更出彩这样的话都敢说,但现在不了。写到现在,源源不断的素材都来自身边可见的普通人,普通人的悲喜与生死,无奈与坚守。我和他们有了共鸣,进而有自己的感悟。在写的过程中,我跟他们一起哭一起笑。” 能感觉到,这是一个敏感又忧伤的姑娘。走路时突然抬头看见的蓝天、水果篮里的酸柠檬、树上的绿橘子、摘下来的硬青梅、看不见的风、人群中一个特别的背影,都能调动起她写作的情绪。她说,写作不一定非要是一篇完整的小说,或者一个恢弘的故事,一段字,几行诗,随时随地都有可能。写作与用途和野心无关,有时仅仅就是因为——“情绪到了”。

丁颜,1990年末出生,甘肃临潭人,现居兰州。 【对话】 小说里的“临潭”和“东乡” 澎湃新闻:《烟雾镇》分为临潭篇和东乡篇,这两个地方在现实中有对应吗?如果有,你和它们分别有着什么样的关系? 丁颜:有。但我的小说里的两个地方是跟现实中的是不一样的,小说里的临潭、东乡大多都是我虚构的,它们更多的也就只是我小说里的地名。我在临潭、东乡这些地方都生活过,从出生至现在,在这些地方来来回回,我对他们既熟悉又陌生,所以写作的时候,我就能够将它们随意拆开,随意组合,它不是纪实也不是虚构,它是一面由真话和假话编织成的旗帜,是一声声压抑的呼喊,一阵阵被烧灼过的心痛。 我和它们之间的关系,这个怎么说呢……,就像我从小生活在海底深处,现在我从海底出来了,开始写海底的东西,但我发现我苍白指尖上的水珠却不太像它所来自的海洋。 澎湃新闻:你认为指尖上的水珠,若不是来自海底,还可能来自哪里? 丁颜:指尖上的水珠是我当前的创作,海底是现实的生活,很多次尝试将故事放在真实历史或真实背景之中不规不避地去写,但很难,没一次成功,或者说没一次达到自己想要的效果。小说创作既不是纪实也不是仿真,更不可能是生活,深刻而复杂的心理体验用怎样的情节表达出来,都会失真。 澎湃新闻:新书为什么取名《烟雾镇》?它与收录的第二篇小说同名。在小说里,“烟雾镇”是对临潭古镇的描述。我听说这个书名是你一下就定好的。 丁颜:是的。小说《烟雾镇》里面有一种令童年心碎的悲怆气氛。童年时与人的亲密无间,童心里简单的对与错,悲怆而低沉,以及对自身死亡的担心和恐惧,都是极深的记忆,烟雾镇里面的每一幕在我眼里就是一幕电影,一帧一帧的油画,有的是我驻足看过很久的,有的是在我面前一瞬而逝的。 书名定为“烟雾镇”,也与此有关,十篇小说也与此有关,是笼罩在头顶上的烟和雾,它们很遥远,你见过它们,你清楚它给人的迷茫和痛苦以及无望。它的节奏是很缓慢,走得很温柔,在无声无息,不痛不痒之间,将你眼前的东西一层一层蒙起来。你看到了雾后面的东西。什么东西,被大雾罩着又看不清楚。再聪慧的目光,被这样笼罩久了,还是会模糊会瞎掉会绝望会走下悬崖。 澎湃新闻:感觉你是一个内心纯净、敏感又忧伤的姑娘。迷茫、痛苦、无望、无声无息、绝望,它们都是一些比较伤感、悲观的词汇。我这个感觉对吗? 丁颜:你有这种感觉可能是因为你看了我的小说。临潭是一个令人绝望的地方,高原边镇,单调萧条,路边的树一茬茬种上去,一茬茬因寒冷而死掉,一大片平房被周围的高楼包围起来,没钱翻新的黄土屋顶上面长满瘦弱的杂草,开春的时候屋顶上石碾拉来拉去,碾平杂草,黄土也碾得像板砖一样坚硬,但雨季一到,雨水还是会顺着那些未除尽的杂草的根滴进室内……,而东乡四面环水,像一座孤岛,干旱,酷热,贫瘠,孤独。写作大多时候是写作者对自己所认识的世界所进行的诠释,这种诠释又往往是从抒写自我痛苦开始的。 澎湃新闻:不少年轻的写作者担心同质化写作,你会吗?或许会有人说,你出生成长于一个写作资源丰富且异质的地方。你自己怎么看待这片土地对你写作的意义? 丁颜:应该不会发生资源枯竭的问题,也应该不担心同质化,我想我是在这里生活过的人,而且会继续生活在这里,写作中出现的也都是回忆中常出现的风景,看到草原和人群、河流和高山,一来对它没有猎奇心理,都是真真实实的感情,真实的东西就跟树上长出来的真实的叶子一样,形状纹理没有两片会一样。二来我是依着它给我的得天独厚的资源写它的,会保持一种清净的情怀,喜欢的时候写,不想写或者发现自己写不好它的时候放弃,随心,进退都随心。 关注的不是宗教和分歧,而是人的存在 澎湃新闻:你有乡愁吗?我留心到这本书里几篇小说写到了年轻人去往大城市,他们和故乡有一种充满矛盾的关系。 丁颜:我现在生活在兰州,可能不会有乡愁吧,从小来来去去,在不同人身边生活,时常觉得自己是一个没有故乡的人,思念的也都是那些曾在生命中出现过的离开或者逝去的人。 这本书里《赎罪》《灰色轨迹》《路灯》都写到“姐姐”,“姐姐”是个代词,可能是一个妈妈,一个奶奶,一个姐姐,一个姑姑,一个偶然遇见的不太熟悉,但影响深刻的女人。她们由她们的信念支撑着,坦率而真诚的拥抱生活,又在这样那样的生活问题里面受伤害。她们在受尽伤害之后,又依然选择善良,选择承担生而为人的责任,这种永恒的女性形象,我常常遇见,那个去大城市,孤独得像一缕魂又跑回来的年轻人应该是我自己,我得到过她们的爱,她们的善良,看见过她们的无奈与眼泪,也被她们的善良感动过。 澎湃新闻:确实,这本书写到了很多让人印象深刻的美好的女性,她们是脆弱的,也是强大的。就我个人而言,闭上眼睛,最先回忆起来的也是卓玛阿佳、三婶、早婚的姑娘这些女性人物。我注意到,她们受到的“伤害”往往并非暴力或者直接的身体疼痛,而是隐而不宣的内心深处的苦楚,比如尊严,比如选择的机会。这是否和你对当下女性生存境况的观察有关? 丁颜:因为一些生活变迁以及记忆的积压,我对身边女性的生活特别敏感,这些女性她们的共同点是性格良善,感情丰富微妙,忍耐力强,有时坚韧偏执,有时又非常可爱可敬。她们面对婚姻,家庭、孩子、自身等人生主题时即迷茫厌倦、又给自己希望。而我时常就像《路灯》中那个从窗口看向街市的人,看着她们,想象她们的生活,她们的全部。以此尝试进入她们心底深处不能说的秘境。但真机缘巧合进去了,才发现真正的现实要比我的想象更黑暗更残酷。 澎湃新闻:你认为女性在日常生活中要面临哪些隐秘的伤害? 丁颜:我想对于女性最大的伤害就是她们的希望注定要变成绝望,人人知道,人人又视而不见,甚至连她们自己都觉得这是合理的,这就是女性的生活,理应承受。 澎湃新闻:在你的故事里,让她们始终善良和美好的,是信仰。其实《烟雾镇》里几乎每一篇小说都写到了人物对自己的信仰的坚守,不仅写到了信仰带来的善、爱与救赎,也写到了信仰带来的某种偏执、对立与痛苦。比如卓玛阿佳、三婶,她们因信仰有其寄托,有其炽热,有其偏激,有其可怜。你认为信仰对那一方土地上的人意味着什么? 丁颜:写这些是源于自己思考的一些问题,其次也是想给读者一点我自己的独一无二的东西吧,信仰对那一方土地上的人意味着什么,这个问题,可以用《有粮之家》里李恒昌的那句话来回答,李恒昌说:信仰也第一,人如果没有信仰,能靠什么立世做人。信仰跟宗教是不一样的,高于一切宗教分歧的,是信仰,是爱,是善,是人的美好本性。 澎湃新闻:临潭是回族、藏族共生共存的一片土地,《有粮之家》《烟雾镇》《六月伤寒》这几篇小说都有这样的故事背景。我很喜欢《烟雾镇》里有关“万人拔河赛”的描写——众人使劲,根本顾不上身边的人是哪个民族。不知道它是不是在现实世界里也存在着? 丁颜:临潭确实是回族、藏族共生共存的一片土地,两个民族的语言、信仰、生活习惯不同。我不仅仅是对民族和血统的思考,我关注的是人的存在。 “万人拔河赛”在临潭是有的,前年街道挂满灯笼,准备好了长绳,又因为疫情作罢了。人在利益相关的时候,总会故意忽视人与人之间的复杂性。就像《烟雾镇》里写的两伙人超越世俗与宗教可以结成一种复杂奇怪的你来我往地联盟。这里面的问题千丝万缕,又都惊心动魄。 澎湃新闻:在小说里,临潭人的生存境况有着很浓厚的历史底色,在数字化商业时代中显得格格不入。能感觉到,你关心的不仅仅是这片土地和这里的人,还有他们与外部世界的关系。如果要做一个比喻,你会把这个关系比作什么? 丁颜:跟一个人的自我成长是一样的,边成长边与时光和解,遇到性格拧巴的,完全不愿和解,也不愿妥协的,那时光反过来会跟他妥协。我一直自称临潭人,感觉自己的性格里有很大一部分就是临潭人的性格。 写作既是消耗,也是获取 澎湃新闻:从这个集子来看,很多小说源于日常生活里的碎片,比如“送一盏灯”、“找一个人”,充满了家长里短和人间琐碎。烟火气缭绕的十字路口也是经常被你写到的一个意象。而像是《有粮之家》这样有历史厚重感的作品,灵感源于你在一次闲逛中发现的一个巨大的坑——某大户人家以前的粮仓。你日常就是一个喜欢记录生活片段的人? 丁颜:我日常是有记录生活片段的习惯。我写的那些小说,多半都起源于一个意象,遥远记忆中的一个画面,梦里面出现的一个场景,或者突然看到的听到的什么,以它为圆心,构一个轮廓,画出或大或小的圆。或琐碎或厚重,这可能与我当时感受到的有关,从临潭某一个宅门里面出来,就觉得必须得写一些厚重传承的东西,才对得起自己的那一番所见所得,从闹市经过,看见细碎的人间百态、生之苦楚,心一酸眼泪泛上来,也觉得应该去写去记录。 澎湃新闻:对于小说创作数量或者频率,你有否给自己设定要求? 丁颜:没有特别的要求,顺其自然,有了想法就写,或浩浩荡荡或曲折艰难,都能接受,有时还乐在其中,是那种想很多,将一颗心捏圆搓扁的自我折磨式的快乐。 澎湃新闻:现在专职写作吗? 丁颜:我现在还在读书。之前读的理科,学的是农学,后来又读了人类学,都是随心读的,起初学农学时就想做一个懂种植的农民,戴着大草帽,在农田里劳作,在屋后花园里种花种树,养猫养羊,一如我身边的那些女性,后来在图书馆抱着费孝通先生写的书,读了一天,起初站着读,站累了坐在图书馆的地上读,没读完,又拿回家读,读完了,就想去学人类学,但感觉没学好。学习是很难,很累,很费精力的一件事,而我又是从小就不爱写作业的那类人。 澎湃新闻:对你而言,写作是一件消耗能量的事,还是获取能量的事? 丁颜:既是消耗也是获取。它让我孤独地进入了一座花园,或者也可以说我因为孤独进入了一座写作的花园,写完了默默走出来,走入人群,在巨大的喧闹噪杂中越走越孤独,孤独的都没路了,就又走回去又写。 澎湃新闻:说到“孤独”,你笔下许多小说人物也是孤独的。 丁颜:可能就是一种说不清楚的孤独在促使我写作。《灰色轨迹》里,一个女孩子在大雪天走着,行李箱在雪地上留下道道灰色轨迹,这种轨迹也像我的心迹。一个人在一片荒凉上走来走去,很陌生,长长的街道,环绕的楼梯,渐渐回忆起的遥远的过去,逝去的亲人。在漫天大雪中,在鱼缸前,在无光的房间里,在马路边,到处都是灰蒙蒙的成长过的轨迹。我在这一刻如何与自己相处,我与他人相处的迷茫、孤独、痛苦,复杂,它们搅拌在一起,形成空间上的灰色轨迹。 我小说里的人物会让读者觉得孤独,可能是这些人物的身上隐藏着我的一种情绪或者状态,它是我的一个难题,写再多也解决不了的一个大难题。 澎湃新闻:你当下的写作困惑是什么? 丁颜:很多真实存在的东西,为什么一到文学创作上就变成了禁忌,这也不能写,那也不能写,在写作上听到的最多的话是“写了会给你带来麻烦”“这样写会给我们带来麻烦”“你再改改,把不能写的都改掉”,我常为这些感到焦虑。皇帝的新装穿上街的时候,只有一个小孩子喊没有穿衣服,那个孩子喊完之后不知怎么样了,他会顺利长大吗?长大后,他再看见没穿衣服的皇帝,还敢不敢再喊一次? 澎湃新闻:第一本小说集出版后,你在“示人”这方面是一种怎样的心态? 丁颜:心态上没什么变化,还是日常的生活,出了门,也跟往常一样,低着头走路,遇见邻居打招呼,也有同学或者大家庭里的兄弟姐妹突然拿一本书到我跟前说:快帮我签个名,我要收藏签名版的。还挺不好意思的,有点不太适应,给有来往的朋友们寄出去过几本,也都没有签字,跟他们说:我没签字,都没签,塑封都没有撕开。我的第一本小说集,无言胜千言。再者好像周围也没多少人知道我在写作,现在很多人无时无刻不在玩儿手机,不怎么看书,大概也不可能关注文学吧。 一直以来,我对文字的表述有一种洁癖式的苛刻,甚至一个用字一个用词我都会斟酌很久,有时候选来读的长篇小说像一部松散肿胀的怪物,完全读不下去,也有担心自己写的小说会不会也这样,要是真这样,那我就不打算写下去了,或者即使写了也不愿再拿出来示人,人生不过如此,何必浪费自己时间,浪费别人时间。 澎湃新闻:你平时还对哪些话题感兴趣?就拿最近一个月来说,你最关心什么? 丁颜:我喜欢植物、历史、宗教、地理,也喜欢翻一些地方志,另外对女性、儿童、商业这些也会有关注。近一个月,我因为老师的推荐看了不少关于讲阿富汗的书,部落、战争、女性、屠杀与反抗,文明与蒙昧。也不算最关心,只是在媒体一会儿引人向东一会儿引人向西的混乱中,在世俗成见中,有了一个自己的比较清晰的认知。 来源:澎湃新闻

|