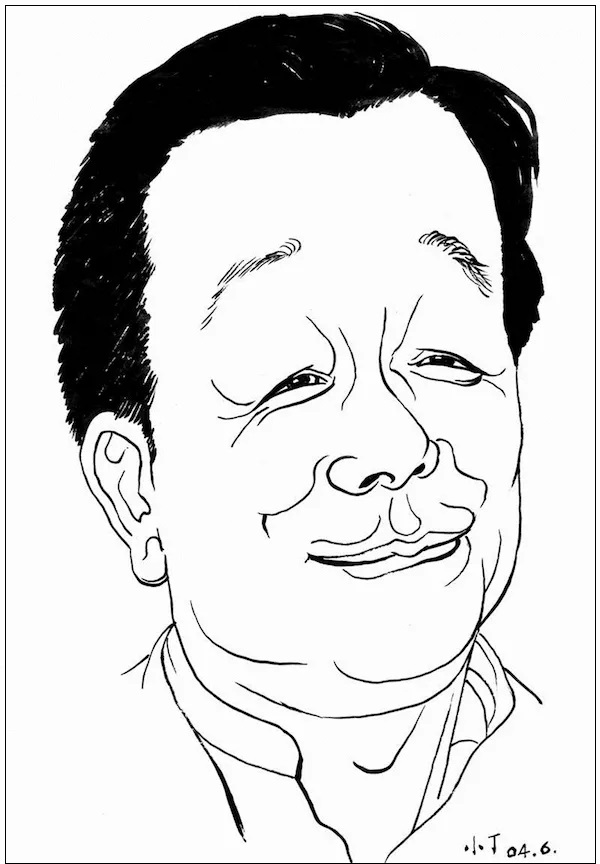

|

上世纪八十年代中期的沈先生。我初次见到沈先生的时候,他就是这个样子。 沈昌文先生是一位编辑、一代出版家,终其一生,他始终活跃在编辑出版界,但他的朋友圈以及影响力却远远超出了编辑和出版,遍及思想文化各界。我是沈先生的一位圈外的后辈,和沈先生交往迄今已有三十五年,在我看来沈先生和其他的出版家似乎有着一些不同,他的这些“不同”,给我留下了许多印象深刻而又值得回忆的东西。 一 沈先生总是称自己是“知道分子”,他的口述自传也定名为“知道”。“知道分子”语出王朔,其本意多少有点贬义,但沈先生对这个称呼却乐此不疲,有些时候还引以为豪。这除了他个性中的自谦和诙谐之外,与他所理解的编辑出版工作者的性质和地位有直接的关系。 在沈先生看来,编辑出版是一种中介和服务工作。早在上世纪八十年代初期,他在某期《读书》的编后语中针对有读者提出的《读书》应当归入“精英文化”时说,《读书》的任务也只在介绍、引导、汲取,它的主要工作不是在学术上进行创立和建树。如果还可以另立一个名词来表达《读书》的性质,也许可以勉强称它为“桥梁文化”,即人们也许可以通过它而到达“精英文化”之彼岸,但它本身却不是彼岸。 编辑出版工作者应该做“知道分子”,而不是像作者和一些读者那样去成为“知识分子”。要做好编辑出版工作,就应当把自身定位为“桥梁文化”的实践者,踏踏实实地去对社会现象和文化现象做比较全面的了解和相当程度的观察研究,虽不以主要精力去追求精神方面的创造,但却致力于把精神方面有所创造的“知识分子”的境界和思想(“知识”)传递给读者。这个“知道分子”和以前所说的“杂家”有几分相似,但却也不大相同。其中重要的一个不同就是,“知道分子”要具有相当的辨别能力。如果不“知道”,就无法很好的加工和传递“知识分子”的“知识”,有时甚至都很难区分真假“知识分子”。 由此看来,编辑出版工作者不仅要懂得文字语法和相关专业知识,懂得“齐、清、定”,更重要的是要“知道”,成为“知道分子”。沈先生自居的这个“知道分子”,也和新闻记者的光荣称号一样,是个无冕之王。他借用了王记“知道分子”的名称和部分内涵,赋予了具有自身特点的不同含义。 要做好这个“知道分子”,首先要处理好和读者的关系。沈先生在《读书》杂志的编后语中就提出过“知道分子”编辑的两条“禁忌”,这可以说是两条基本的底线或“红线”。一条是,编者同读者、作者之间,绝不是什么“专政与被专政”的关系,而要真诚相见,平等相待。《读书》这种刊物的编辑,没有权利教训读者“应当”如何。这种在文章中动辄用七八个“应当”来指示读者的口吻,今后在《读书》的篇幅中倒是“应当”绝迹。另一条是,即使人事沧桑,《读书》还是力图追求一种境界,同作者同读者有一种平等的交往、人情的联系。编辑同读者之间的合理的有人情的关系,首先无疑是指编辑要尽最大的努力为读者提供最佳产品,而不要为一己之私,污染读者的心灵。 编辑要为读者提供最佳的产品,读者又应该怎样对待呢?沈先生认为,读者有权抉择,有权选剔;有权不相信作者、编者说得天花乱坠的漂亮词句,也有权赞赏使自己称心惬意的任何文字。不自由的阅读,既违背读者个人的意愿,强制性的被灌输,被迫的寻章摘句,徒劳地寻求文章背后实际不存在的“微言大义”,无论是出于习惯,还是由于本能,恐怕都已过时了。 这样的读者,也许是不那么容易满足的,这就要求编辑要更加地“知道”,更全面地“知道”。编辑或许不直接参与精神领域的某种创造,但却要致力于推进这种创造。沈先生称之为“再创造”,他说,写作和阅读存在着辩证关系,作者和读者必须相互依靠。读书不是消极被动地接受,而是读者在作者引导下的一种再创造。我们想要追求的境界,倒正是萨特拈出的那个“读者的再创造”。作为帮助读者读书的刊物的编辑,责任就是帮助自己的读者进行这种“再创造”,影响他,作用他,使他产生“再创造”的欲求,完成“再创造”的过程。 促成读者的“再创造”,三联书店在过去一个时期内出版的书和《读书》杂志,可以说是一个理想的实践项目,这已被读者、作者和业界所公认。沈先生和一代编辑出版人为了这种“再创造”而做出的种种努力,可以说有口皆碑。 但沈先生所偏爱的做法,也许别具一格。对此,沈先生曾引经据典地说,维特根斯坦说有可说的语言,也有不可说的只可“显示”之事,当编辑的天天同语言打交道,本身却不说话,只是将作者的隽语妙言加以显示,以备读者选择而已。在谈到具体做法时,他说,言在书中,亦在书外,这也许就是我们经常采用的一种激励再创造的办法,读了一本书,浮想联翩,往往看的是书内,想的是书外。沈先生说,“有一度我也自问:这言外之意人家看得懂吗?后来我就领教了,这读者真是厉害!特别是那些没有名声的、远在一个偏僻小城市的、某县城一所中学里的老师,他们有见解,写信没有顾忌,一针见血,说到要害处。你的话后边的意思,他们一眼就看穿了”。这想必不是个案吧,读过那个时期《读书》的读者,应该都有这种“不言而喻”的感觉。 沈先生的另一个偏爱的做法,似乎更有自己的个性。他认为,为学也往往有别径,那就是不拘形式,不限格局,只求心神领会,不在背诵记忆,更不要什么教条陈规了。所以,他一直在尝试或努力推进这样的做法,假如我们设想的读者是横靠在躺椅上,信手拿起刊物,从自己喜欢的那一篇文章随便读下去,或者是把刊物揣在口袋里,什么时候乏了掏出来翻翻——那么这刊物又该是一种编法。他一直都说,《读书》应该可以让读者来“卧读”。在他看来,文章不够深入浅出,内容不够多样丰富,形式不够生动活泼,要说这些缺点是作者的文章,原就如此,似乎也无不可,但是老实说来他们的责任是要编辑部负的。 什么是沈先生所向往的编辑出版“知道”呢?他说,编刊物要是能到这程度,才可叫“绝”。编辑不是一味迎合地去研究市场的需要,并不总是挖空心思地考虑如何打好“擦边球”,使刊物惹人注目,而是同读者在精神、思想、心境上自然契合,“想到一块儿去”。他又说,它(《读书》杂志)显然要有更多的对文化的终极的关怀,使自己更加具有深度——一种明白晓畅而非深奥费解的深度。我想这两句话,可能就代表他的“知道”。

“知道”,是沈先生的一个标志,一个代名词。 二 沈先生的个人风格亦庄亦谐。常有人说他“顽”“老不正经”,而且是“越老越顽”“越老越不正经”。还有许多人热衷于谈论他的各种“糗事”,以及各类“妙论”,往往令人捧腹大笑。 沈先生写文章和说话时,特别是在公开场合时,“自谦”之词就比较多,习惯于说“无能”“不才”“不足”等,姿态都是比较低的。到了一定程度,就有了“正话反说”或是“正理歪说”,这似乎已成为他的风格,写了许多字说了许多话,总要流露出来这样的几段几句。作为一个文人,他有别于传统的文人,也有别于许多三联前辈。 其实,对沈先生察其言,观其行,就不难体会到他这种“反说”“歪说”背后的“正话”和“正理”。他时常自称“我是三联下岗职工沈昌文,我在三联扫地”,退休二十多年,又在其他出版单位“混”得风生水起,在“江湖”上声名日隆,却还念念不忘他的“出身”和“老东家”。我们很少能够看到,一个退休的“一把手”,像一个普通员工二十多年来几乎天天到原单位去,默默地做和书有关的事。他一生只从事过一个行业,就是和“三联”相关的编辑出版行业,他只受到过一种影响,就是“三联”的影响,他对三联的爱,是无法抹去的。 沈先生还说,自己是个“三无掌柜”,带了个“三无”编辑部。“三无”者,有人总结是“无学历、无职称、无阅历”,言外之意似乎是“有能力”。但沈先生自己的解释是,“无为、无我、无能”,一个十足的“三无世界”。沈先生最早说的是“无能”,经过吴彬大姐的总结和细化,才有了这个“三无”。沈先生写过一篇回忆《读书》杂志的自述,题为《出于无能》。但其中有一句话,就不认为无能者必然无为,“现在世多英雄,遂使无能者有效力之地了”。如前所述,这个“三无”正是他对编辑出版工作的深刻理解和认识,只是表达方式不同而已,这正是他的别具一格之处。

沈先生和“三无”编辑部成员吴彬、杨丽华、赵丽雅、贾宝兰、郝德华。这是一段令人心生敬意的历史,最让人留恋的《读书》就是这几个人在这个院子的地下室里编出来的。 沈先生常说“废纸我买”。他的“名片”本身就是用名副其实的废纸裁成的一方小纸,上面漫画了一个平头憨笑的老头拎着一捆书,上写“废纸我买”。“废纸”者,就是用了一面的复印纸,他用来粘贴或再次打印新的资料。他的个人资料绝大部分都是用这种方式整理和保存的,直到去世前几天,他还在整理资料,说要交给在美国的女儿。他的一生都在做编辑工作。“废纸”的另一所指,是旧书,有时是复印、复制或“复刻”的旧书。沈先生的一大爱好,就是逛旧书摊、淘旧书。无论在北京上海,甚至美国、香港和台湾,他都一如既往。他非常熟悉许多书的每一个细节,他也时常把这种对书的爱传递给别人。相比起书的开本和装帧设计,他最爱的是书的内容,特别是书中那些与众不同、别具一格的观点。他搜罗的旧书都要这种特点。许多朋友都经历过这样的事,沈先生说起一本书,对方没有又想读,沈先生就会想方设法淘到一本,实在淘不到他就会复制一本相送。所以,有人借此评价他,圆融之中未失真淳,待人接物仍循常理。

“废纸我买”,这是沈帆眼里的沈先生。沈帆是一位平面设计师,也是沈从文先生的孙女,她曾有一段时间和沈先生共事。 有人批评沈先生,说他主持出版的引进著作中删削过多,且未做说明。对此,沈先生总是一笑了之,似乎并不在意。平心而论,删书对最温和的批评者来说也是不可接受的。沈先生可能比所有的人都更不愿意这样做。以后的很多年里,每当谈起此类的书,他总会说某本书的原文版或海外版和内地版有些什么异同。有时候他送给朋友的书中,还会把被删的内容一一补上、被改的内容一一复原。 有人问沈先生,最近您在忙什么?他总会毫不犹豫地说,什么也不干,吃喝玩乐呢!他说的“吃喝玩乐”其实都是在餐桌上,他主持三联书店工作时,就以经常组织饭局而闻名,他还说过,要想征服作者的心,就要先征服作者的胃。沈先生不是美食家,他所组的饭局也多在价廉味美有特色的小餐馆。他只是用这种方式来和作者以及出版相关的人沟通。他还把退休后的生活称为“帮闲”,进而总结了二十个字的“工作流程”,即:“吃喝玩乐、谈情说爱、贪污盗窃、出卖情报、坐以待币。”通过这些亦庄亦谐的话,我们也许可以更深刻地体会到他对编辑出版行业的热爱和执着。

饭局上的沈先生。大约是1988年的一天,海内外朋友欢聚一堂,前面三位是徐友渔、杨渡和郑培凯,沈先生旁边的背影是倪乐。 有人问沈先生,您最近在看什么书?他会说,红的和黄的,这当然也是亦庄亦谐的话。但有一点却不是玩笑,在邓丽君的歌曲还被称为“靡靡之音”的时候,他就深深地喜欢上了邓丽君,多年来,他听过并收藏有邓丽君所唱的全部歌曲,还曾买了数十盘《十亿个掌声》送给朋友。在为沈先生移灵送别的时候,他的女婿播放了邓丽君唱的《甜蜜蜜》,“在哪里,在哪里见过你,你的笑容这样熟悉……” 鲁迅曾说,有谁从小康人家而坠入困顿的么。沈先生就出身在老上海的这样一个家庭里,未成年就辍了学到一家金店去当学徒。“我从五六岁的时候就在板缝里看外面的这个世界,一直看到了现在。”1949年,他的命运也发生了改变。沈先生进入人民出版社时,确实是一个“无功劳、无革命经历、无前辈领导”的年轻人,他从秘书(勤杂)、校对等最基层的工作做起,能做什么就做什么,从不敢有任何怠慢。1986年,沈先生受命主持新组建的三联书店工作,他不无感慨地说,我是第一名“新三联”。可以说,出身、经历的不同,造就了沈先生的个人风格,也使他与众不同。 读了《知道》和沈先生的其他一些自述类著作,就会对沈先生的个人风格和这些“不同”有更多的体察和感悟。沈先生晚年,把他和部分《读书》杂志作者的通信编成《师承集》,在其序言《我的老师》中有一句夫子自道的话,“现在,我居然可以自由出入任何一个大教授的家,彼此畅谈一切!现在人们老夸沈某人当年编《读书》杂志多带劲。其实,这劲儿全来自改革开放那个好年代,可并不是沈某人的个人能耐”。

要说沈先生的哪一张照片最传神,我看是这就算一张。 三 记得是在上世纪八十年代后期,有一次沈先生讲起邹韬奋先生为生活书店定下的店训,“竭诚为读者服务”,我当时觉得这似乎很平常,所有的服务行业不都是竭诚为顾客服务吗?沈先生说,这其实不然,编辑出版是一个很特殊的服务行业,韬奋先生的话,好就好在那个“诚”字。这个“诚”字具体而言是什么呢?沈先生没有明确说明。但他接着讲了陈翰伯、陈原、范用和史枚等几位前辈的故事,我听下来这几位前辈都是一心一意的热爱出书和读书的人,无论在什么样的条件和环境下,都一心一意地追求把自己认为最好的书奉献给读者。什么样的书才是体现了竭“诚”为读者服务的好书呢?这应该和几位前辈各自的胸襟和见识有关。

沈先生还特意讲到过丁聪先生对三联和《读书》的贡献。他说,丁老喜欢《读书》,喜欢《读书》前辈开创的思想解放风格,愿意为《读书》奉献,做“无名英雄”。我每次见到丁老的版式样,总是想到这点,从而产生动力。 沈先生说的四位前辈中,我见过其中两位。陈原先生在席间推杯换盏、海阔天空之际,口若悬河、妙语连珠,但却句句不离出书,时时谈到要出有思想的好书。范用先生是那种一听说好书就眼睛放光的人,每每说起有好的作者,好的作品,他都会精神为之一振。沈先生曾说,最有资格得韬奋图书奖的就是范用。前些时候,我看到一封陈翰伯先生在1981年写给友人的信,他说,看了电影《沙鸥》以后,感到自己就像女主人公从骨子里热爱排球一样,热爱出书,一刻也离不开出书。他还说,出版贵在坚持,坚持不但是长久,更重要的是坚持信念,新闻出版工作者不可不弘毅。沈先生说,史枚先生捐介耿直,特立独行,在编辑出版中坚持原则,不惧各种压力,直至生命最后一刻。 沈先生曾讲过,生活、读书、新知三家书店在成为“三联书店”之前有一个重要的功能,就是共产党在国民党统治区的工作机关。解放以后这个功能不再需要了,但三联书店的名号为什么还要保存下来,而且现在还要恢复建制呢?这就是因为这三家书店有一批有坚持有信念的前辈,在那个年代都出版了一批留下过历史痕迹、引导过时代潮流的好书。一个出版机构,其实不需要人来写其历史,它所出版过的书就记录了自己的历史,这就好像魏文帝说文学家不需要别人来写传记,他写出的作品就是自己的传记。 1979年《读书》杂志创办的时候,三联书店的前辈们就确定了这本杂志的宗旨——“以书为中心的思想评论刊物”。这有其历史的传统,抗战胜利后,陈翰伯和陈原等前辈就在上海把原来主要刊登书目的《读书与出版》改成一个以书籍为中心的思想评论综合性杂志。这个杂志后来因为1948年底三家书店受到政治压力迁往香港而停办。对思想文化的评论和关注,把思想文化作为出版方向,可以说是三联前辈们的一个夙愿。对此,沈先生也说过,《读书》不是学术、时论杂志,它以书为中心,围绕书说话。为什么要以书为中心,围绕书说话呢?因为书是思想文化的载体,是文明的传承,书的寿命是人的寿命无法相比的。围绕书说什么话呢?就是说对思想有贡献,对文化有终极关怀的话。

“向后看”,基本构成了沈先生数十年来编书、出版书、策划书的主要方向。这是沈先生和几位“向后看”的前辈在一起。 沈先生在主持三联书店工作的时候,有一个很重要的出版方向,就是大量引进海外和台港的著作。这在当时可以说是一种“新知”,他曾这样理解“新知”,新知不只是存在于海外的,也不只是介绍进来大家知道一下就算了事,就像马克思主义这种新知必须与中国的革命实践相结合一样,任何称得上新知的东西都要从中国的立场来考察同中国的事物相结合。他还认为,两制究竟是在一国之中,大家多年来所读、所见、所闻都是一个祖先传下来的文化,因而也不能不有许多方面的共识。因此他在作翻译和引进的时候,首先关注的还是国内的形势和国内读者的需要。 在引进和翻译的海外著作中,有许多是“老书”,比如《宽容》《存在与虚无》以及茨威格的著作等。沈先生则说这是“向后看”。“向后看”,其实就是补课,要学习和研究在我们以前走过现代化道路的那些国家,要补上某些曾经缺失的课。因此要研究和出版在那些国家和地区曾经发生过重要影响的“老书”,对比中国的历史和现实,找到可以借鉴和启发的东西。“人家经历过的东西,我们无法一步跨过去,要老老实实地去体会和学习”。这是“龟兔赛跑”的逻辑,是“直道超车”的智慧,同时也不能不说是一个比较前卫的思路,其终极目的还是要在思想文化方面对社会对读者有所贡献。 沈先生曾回忆,他相当多次的到上级机关和有关部门去解释、汇报和检讨,不胜其苦,有时甚至感觉到走投无路,这也是编辑出版工作中的风险之一。交涉的结果,他总是说,“心诚则灵”。“诚”在何处呢?他说,年轻的时候他反复学习过列宁和毛泽东关于编辑出版工作的论述,深知“阶级斗争工具论”的内涵,也在不断的工作实践中逐渐体会到了需要把握的边界。但对这些似乎也并不必悲观,他说他曾从一位研究古典文学的教授的话里获得过启发,有人把写近体诗比作是“带着镣铐跳舞”,但能把这个“舞”跳好的诗人有那么多,当编辑的为什么不能把这方面的工作做得更好呢?所以,沈先生就感悟到,无限制的编辑自由是不存在的,但是目前一个编辑的首要社会责任应当是解放知识生产力而不是限制。一个编辑应该更多的在这方面做好文章。 沈先生主持三联书店工作时的一个重要创意,就是举办“《读书》服务日”活动。要做好“思想评论”,要突破自身的局限,沈先生想到,这就需要多向社会请教,从作者和读者那里去开发资源。受某厂家“售后服务”的启发,他想到了以“《读书》服务日”之名来举办编者、读者和作者以及社会各界的交流活动。结果,“《读书》服务日”成了京城文化界的一道风景,三联书店和《读书》编辑部取得了前所未有的资源。虽然是“无主题、无主持、无主讲”漫谈式聚会,却从不缺乏思想文化方面的高见和各种观念思想的交锋。“服务日里跨禁区,如放舟学海访天下名师益友”,说的就是当时的盛况。沈先生回忆说,“服务日”过后,够我们编辑部消化好长一个时候,大家兜情况,想选题,深入组稿,所有这些这事都有了动力。当然“《读书》服务日”最受益的群体还是读者,除了广大读者能够陆续读到更多的三联版好书之外,更有许多读者亲临现场,和作者编者面对面交流,获取各类新书出版的信息并且买到了书。今天这个成功已再难复制,但不能不说服务日活动是“竭诚为读者服务”的一个重要实践。

“《读书》服务日”的一个瞬间。和沈先生同桌的应该是王世襄先生(右)和陈四益先生吧。 沈先生主编《读书》杂志十五年多,这是一段令人心生敬意的历史,使无数的人留恋和怀念。那个时代的《读书》杂志,可以说历史已经做出了评价,并且还将进一步做出评价。这里有改革开放的大形势和三联前辈们的开创擘画,沈先生则是那个把这些天时地利人和因素创造性地付诸现实的人。 沈先生主持三联书店工作五年多,在三联书店的历史上他是一个继承者,在当时的情况下,他更是一位开创者。作为独立建制后的第一位掌门人,他身兼编务、内务、外联于一身,在“继承、生存、发展”中走出了一条有三联特色的路,上述许多开创性的工作塑造了“三联”的品牌,也为后来打下了基础。大约2000年前后,有人恭维沈先生说,您领导了三联书店的“康乾盛世”。沈先生回答说,我只是开了头,我希望三联书店的“康乾盛世”早日到来。 回想起来,什么是三联精神呢?从沈先生作为一任三联书店领导人的编辑出版理念和实践上来看,这种精神就是长期坚持开拓思想文化领域,引领时代潮流。沈先生和诸多三联前辈都有一点共识或共同之处,这用沈先生自己的话来说就是,书籍主要的文化功能,是积累文化,是对人们精神生活的潜移默化,所有这些都属于所谓长期效应,写书、编书、出书、评书的人都应当有这种长远观点。他们终其一生的努力,就是坚守这种长期效益和长远观点,也可以说是坚持了“竭诚为读者服务”中的这个“诚”字。和其他三联前辈相比,沈先生只是其中别具风格的一位。

到三联书店去,常常会看到沈先生的背影。2020年11月,沈先生刚出院几个小时,在三联书店里又看到了他的背影…… 记得沈先生曾说过,他写的《读书》编后语,也就是《阁楼人语》中,有一篇自己比较得意,同时也别具特色的《拟作〈洗澡〉又一篇》。沈先生自称这是为了“推销”杨绛的《洗澡》一书而“擅作续集”,杨先生自然也“无法阻挡”,何况沈先生的“拟作”和杨先生后来写的《洗澡之后》还有许多“暗合”之处呢。 沈先生“拟作”的最后,《洗澡》主人公许彦成的那一声感叹,在今天也还是一句“感叹”。依照沈先生的思路,许彦成大概也像杨绛先生一样高寿,或许还名满天下。此刻,许彦成一定在想,又过了三十多年,《读书》的女编辑也都退休了,只有沈昌文这个三联“下岗职工”还时常和我联系,请我吃饭,给我寄书,不打电话了,就发邮件说各种新鲜事儿。如今他也走了……,我要写点什么呢?“真要自己写纪念文章,怕还不是那么一层意思”! 来源:澎湃新闻·上海书评 |